名 品・迷 品 C (52)

2025.09.01

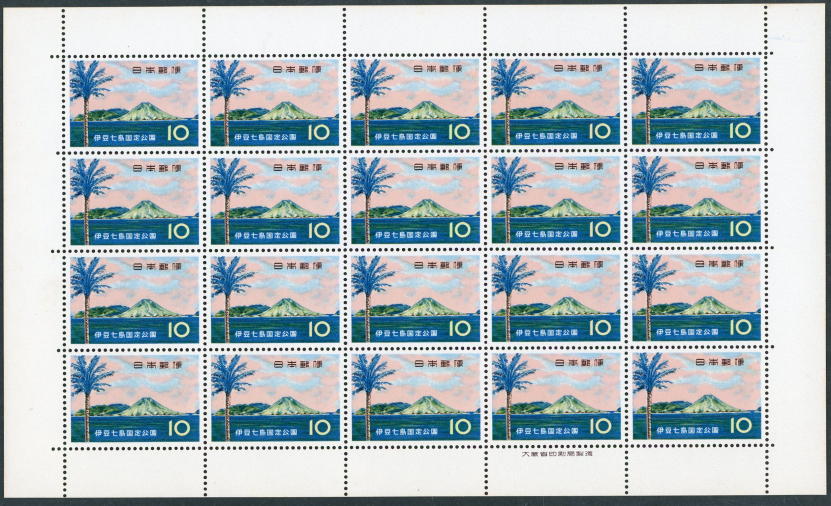

伊豆七島国定公園の1-2目打シート

別室の「昭和30年代記念切手の製造面収集」ではひと言触れてあるだけですが、国定公園切手のうちのこの切手にも変則目打のバラエティが存在します。この切手が発行されたのは連続櫛型目打の「飛び出し穴」の数が1個の時代でしたが、誤って目打針を多く植え付けてしまったために生じたエラーによるものです。まずはシートをご覧下さい。

変則目打

一見してわかるように、左耳紙の飛び出し穴が1段おきに2個となっています。右耳は正常です。切手印面の位置は上から順に1段目、2段目...と数えますが、その境目の横目打の位置は上から0段目、1段目...と数える約束となっています。この数え方によれば,このシートでは0、2、4段目、すなわち偶数段目の飛び出し穴が2個となった変則目打ということになります。

この変則目打には、逆に奇数段目が増目打となっているものも存在します。ロール紙上に印面1段分の余白(注1)をはさんで上下方向にシートを並べて印刷したあとで、連続的に目打穿孔をしてから個々のシートに仕上げたので、偶数段目が増目打のシートと奇数段目が増目打のシートが、必然的に同数出来上がることになります。印面の定常変種によってシートの分類をする場合は両者を区別して集める価値がありますが、単に目打バラエティを集める場合は、特に両者を区別して集める価値はないとも言えるでしょう。

(注1)

切手印面が製版された版面は縦寸22枚分で一周となる円筒状をしていて、この版面に4シート分(16段分)が製版されています。これにシート間の余白4段分を加えた20段分が必要な版面スペースで、残りの2段分は空白で残され切り捨てられます。この2段分の配分方法によってはシート間の余白段数が偶数になる場合もありますが、よく考えるとその場合でも、偶数段目増目打のシートと奇数段目増目打のシートが同数出来上がることに変わりないことがわかります。詳しくは拙著『製造面から見た書状10円期の記念特殊切手』をご覧下さい。

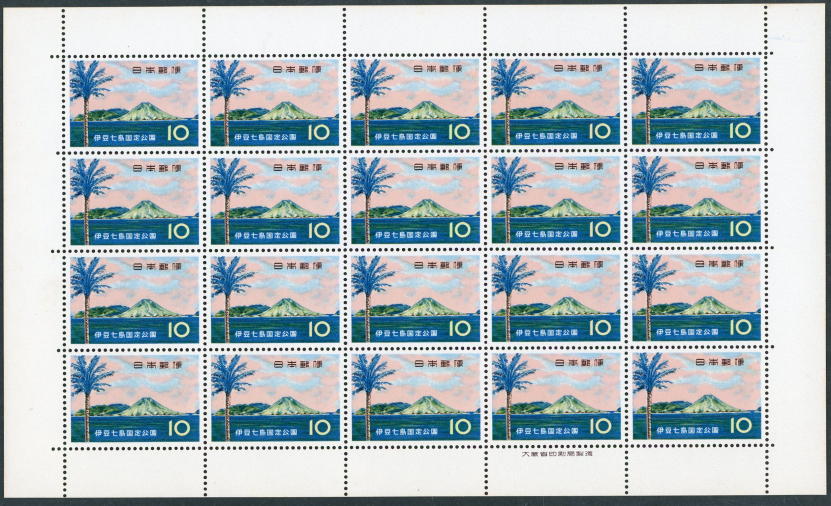

ということですが、ここまでの話だけでは本品をこの「名品・迷品」の部屋に登場させるのに役不足です。ここに登場させたのには、さらに別の理由があります。次のシート左上の拡大画像をよくご覧下さい。

目打の継ぎ目

このシートでは、0段目(最上段)の横目打のところに櫛型目打の継ぎ目が明瞭に見えます。目打ユニットは切手2段分なので、他に2段目、4段目のところも継ぎ目となっているはずですが、さほど明瞭ではありません。

注目すべきはその継ぎ目が横目打の下側にあること、すなわちが上向き櫛型の形状をしていることです。記念切手の連続櫛型目打の櫛の向きは、上下方向連続の場合は下向き、左右方向連続の場合は左向きであるのが普通ですが、国定公園切手ではこの伊豆七島を含む第17〜20集の4種は例外的に上向きになっています。

そして重要なことは、増目打となっている横目打のすぐ下側に、上向き櫛型目打の継ぎ目が存在することです。このことからこのシートの目打穿孔に使われた針型は下図の形状をしていること、すなわち4箇所の飛び出し穴のうち左下位置の目打針が1個余分に植えられていることがわかります。(注2)

変則目打はもちろん貴重なバラエティです。しかしそれと同様に、継ぎ目が明瞭な櫛型目打も貴重な存在です。それらが重なった本品であるからこそ、この部屋で紹介するに値する品となったというわけです。

(注2)

古い文献ですが、『郵趣』1998年12月号にこの切手の1-2目打が報告されています、櫛の向きが上向き(正二連)であることも書かれています。掲載されている図版では、今回の紹介品と同じく「櫛型目打の継ぎ目位置」が増目打となっています。