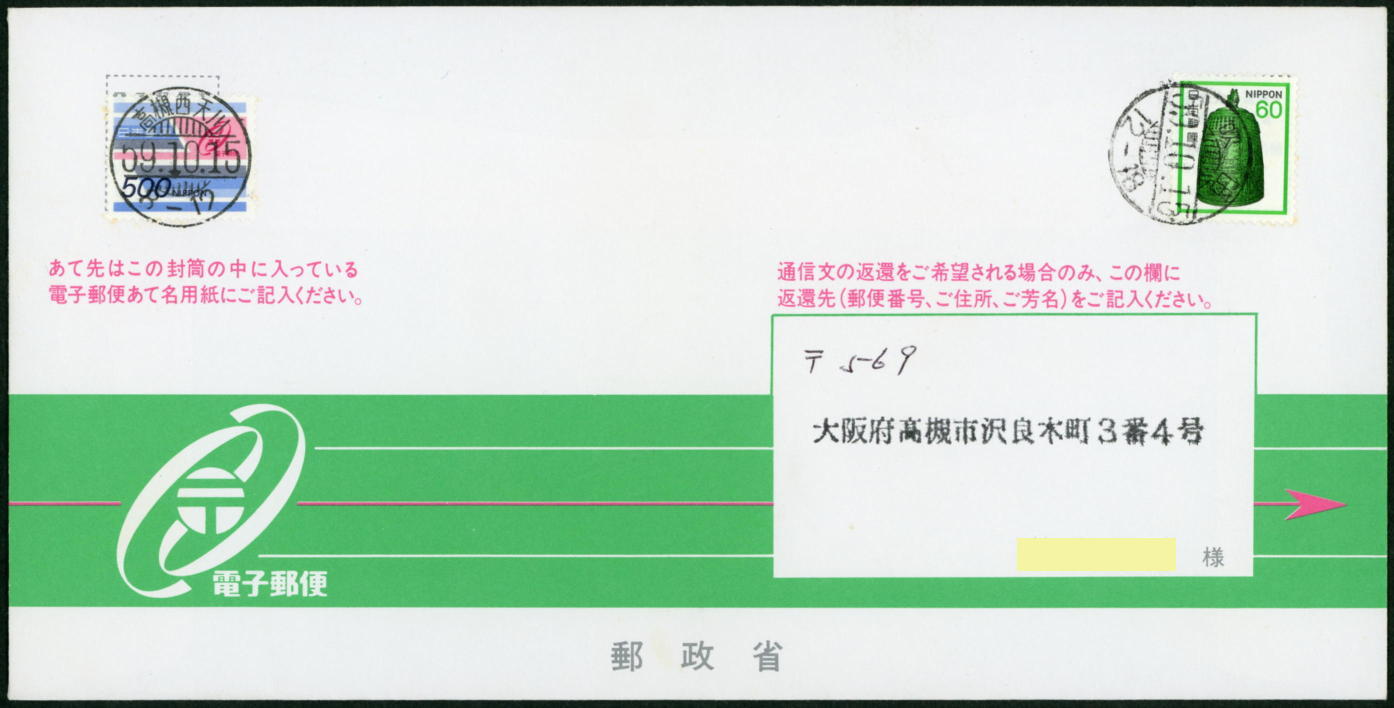

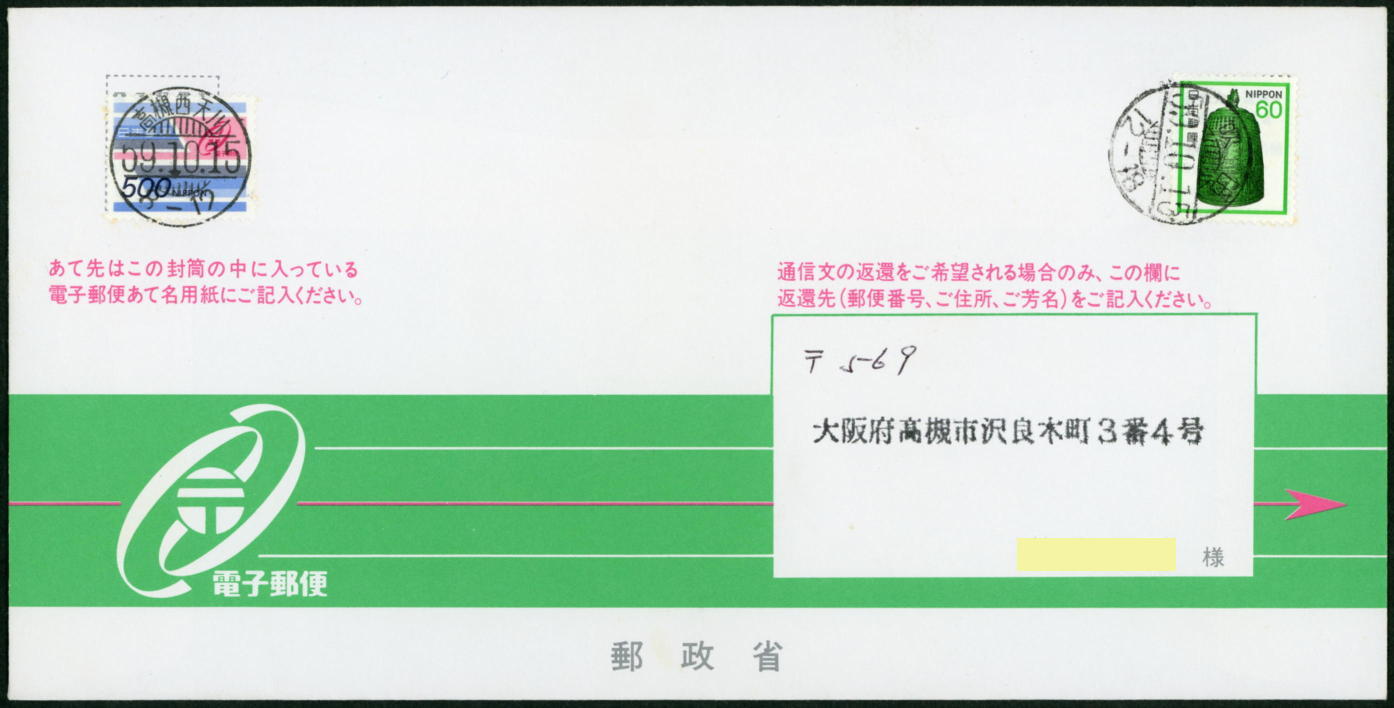

引受:高槻西天川59.10.15(8-12) 返還処理:吹田59.10.15(12-18)

ト ピ ッ ク ス (90)

2021.12.01

電子郵便の実逓便

昭和の末期に開発され、現在まで(一応)続いている電子郵便(レタックス)という制度があります。ここではこの電子郵便の歴史を、切手貼り実逓便の紹介を中心に語ってみたいと思います。

●実験的施行の時代

電子郵便の制度は1981年(昭和56)7月20日に、東京23区、大阪市、名古屋市相互間の利用に限って、実験的に始まりました。東京・名古屋・大阪の各中央局にFAX送受信装置を設置し、利用者はこれら3局の窓口で所定の用紙(指定様式による私製可)に宛名等の所定事項と通信文を書き、料金を添えて申し込むことになっていました。受け付けられた通信文はこれら3局から宛先に応じた端末設置局に電送され、受信した通信文が印刷された用紙は専用の封筒に封入されて、速達扱いで配達されました。配達用封筒としては一般用、慶祝用、弔事用の3種が用意され、差出人の希望に添って選べるようになっていました。

所定の用紙は上部に宛名と差出人名、下部に通信文を記載するような構成になっていましたが、通信文が1枚の用紙に書ききれない場合は、宛名欄のない用紙を追加できました。また同一内容の通信文を2箇所以上に送りたい場合は、宛名のみを連ねて記載した用紙と通信文のみ記載した用紙を、別々に提出することもできました。料金は通信文1枚の場合500円、追加1枚ごとに300円でした。受付局では請求があれば通信文が返却されましたが、料金が切手で支払われた場合でもその切手は原符に貼られて郵便局で保存され、差出人の手元には残りません。利用者の手元に残るのは請求によって返還された通信文と、受信局で印刷された通信文と配達用封筒のみ、その封筒は切手が貼られていないので、郵趣家の関心を引きつけることはありませんでした。速達扱いで届けられたということなので配達用封筒には到着印が押されたはずですが、実際にそうなっていたのかは定かでありません。

そののち制度は順次拡充され、端末設置局や配達可能宛先地域の拡大、配達日指定や年賀用の扱い開始、年賀・慶弔用台紙の発行などを経て、いよいよ1984年(昭和59)10月1日の全国実施を迎えました。

●全国実施と電子郵便切手の発行

この全国実施に際しては、差し出し用封筒と電子郵便切手が発行されました。この電子郵便切手は一般の切手として使用することもでき、また一般の切手のみを貼って電子郵便を差し出すこともできました。かつての航空切手の場合と同じです。通信文と封筒を返却希望の場合、返信用60円切手(当時の封書料金)を貼って自分の住所氏名を書いておくと、封筒ごと返送してもらえるようになりました。切手が貼られた封筒を手元に残すことができるようになったことから郵趣家の関心を引くようになり、次のような郵趣家便が盛んに作られました。封筒裏面とともにご覧に入れましょう。

引受:高槻西天川59.10.15(8-12) 返還処理:吹田59.10.15(12-18)

この例では、高槻市内の特定局で引き受けられた封筒の500円切手に引受消印が押されて端末設置局の吹田局に送られたのち、通信文の電送処理後に返送用60円切手に吹田局の消印が押されて差出人に返却されています。差し立て局の引き受け印が鮮明に満月状態で押されているのは、おそらく差出人の希望に応じたのでしょう。それに対して返送便としての吹田局の消印は、極めて「普通」に押されているのが対照的です。通信文の宛先がどこであったのかは、この封筒だけからではわかりません。封筒に書かれているのは差出人(正確に言うと返還先)の住所氏名です。

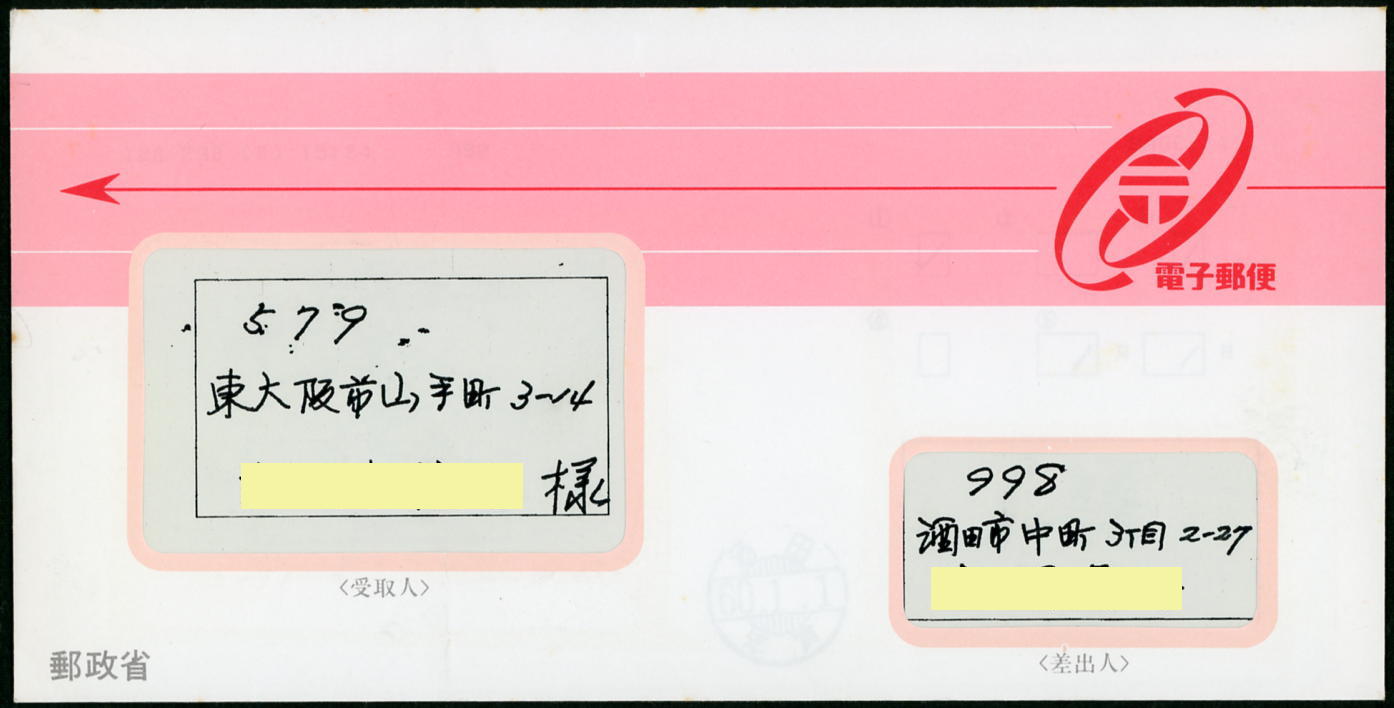

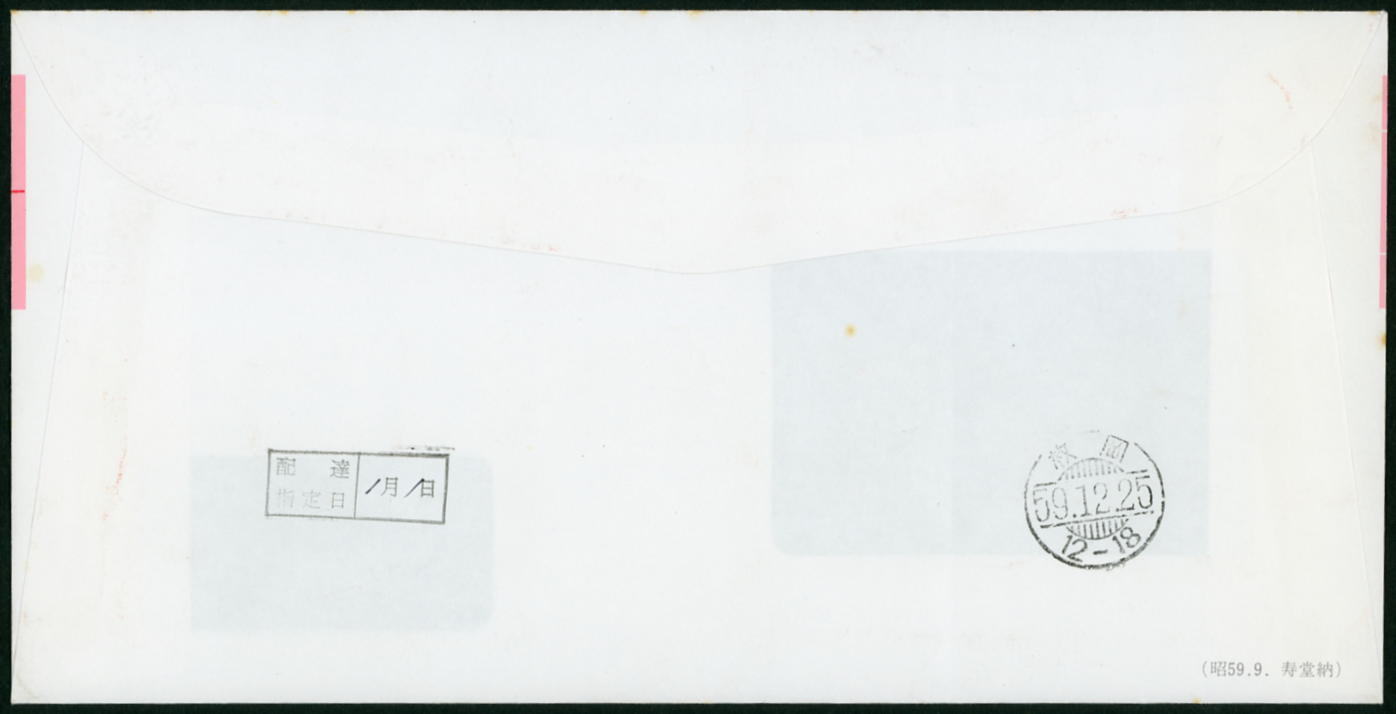

●配達封筒と中味

このようにして処理された通信文は、受信局で印刷された後、特別な封筒に収められて速達扱いで宛先に届けられました。その封筒は「一般用」、「慶祝用」、「弔事用」の3種がありました。ここでは慶祝用封筒をご覧に入れましょう(上に載せた電子郵便の配達封筒ではありません)。

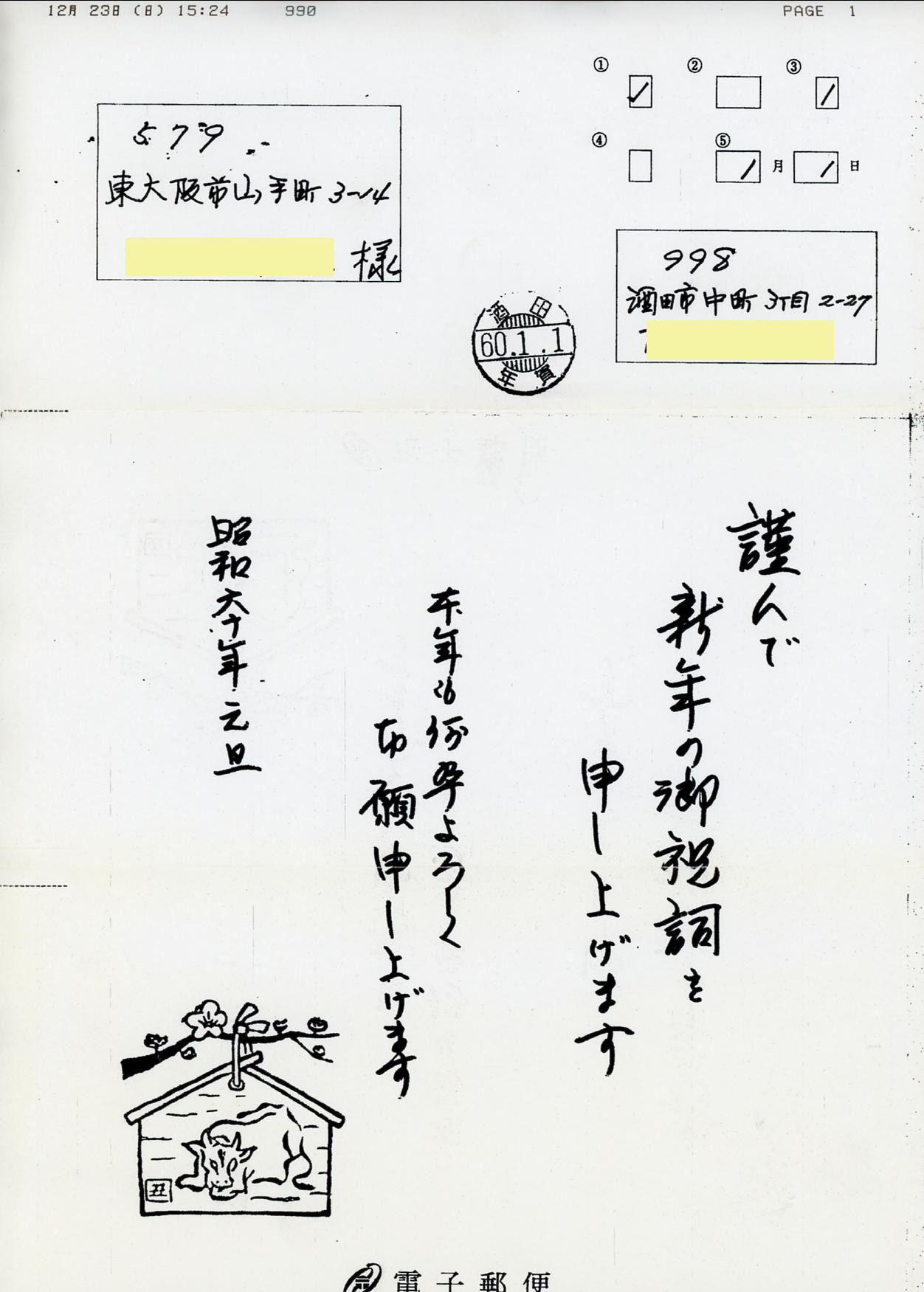

表側は窓つきで、通信文用紙に書かれた宛先と差出人名が見えるようになっています。裏面には受信局の日付印(枚岡59.12.25)が押されています。配達指定日「1月1日」も記されています。年賀用レタックスなのですね。中味の通信文用紙もご覧に入れておきましょう。

確かに年賀用ですね。この用紙には、上部に届け先と配達指定日、枚数や慶・弔・一般の別を表す記号などが書かれ、差し出し局(=端末発信局)の引き受け印が押されています。この引き受け印は一般の私製年賀葉書に押されるのと同じ「年賀印」で、年賀郵便として引き受けられたことがわかります。様式は1981年の制度開始に伴って用意されたものと同様ですが、用紙右上の記載事項は当初と比べて追加された欄があります。

この①~⑤の欄に書かれた記号の説明は、封筒裏面に書かれています。封筒裏面の画像は上の方に載せてありますが、画像からは読み取りにくいので抜き出して示しておきましょう。①②欄には同一通信文を何カ所に送るかを表す記号で、1箇所のみの場合は①欄に1と書きます。同一通信文を複数箇所に送る場合は①欄に2、②欄に通数を書いた宛名用紙を、1枚の通信文用紙とともに封筒に入れることになっていました。③欄は通信文の枚数で、本例は1枚なので1です。④欄は一般用では1、慶事用は2、弔事用は3と書くことになっていて、本例は年賀用なので本来「2」と記入すべきものですが、空欄になっています。⑤欄は配達指定日で、本例では1月1日が指定されています。通信文は、まあ当たり障りのない内容ですね。

●ポスト投函可能化と第2次電子郵便切手の発行

全国化の翌年1985年(昭和60)8月1日からは、ポスト投函ができるようになり、郵便局の窓口まで出向く必要がなくなりました。差し出し用封筒として一般の封筒を使うこともできるようになりました(通信文の宛先は書かずにレタックスであることを明示する)。もちろんポスト投函では時間がかかるので、電子郵便本来の役目は果たせないわけですが、配達日指定の慶事用電子郵便の場合は充分有用でした。このポスト投函開始に備えて、他の郵便物との区別を容易にするための黄枠がついた第2次電子郵便用切手が発行され、黄枠のない第1次電子郵便切手は販売停止となりました。

またこのときから、通信文返送希望の場合の60円切手貼付が不要となり、希望のある場合は無料で差出人に返送されるようになりました。そのかわり原則として通信事務封筒に入れて返送されるようになったので、電子郵便貼りの差し出し封筒が収集家のもとに残らなくなってしまいました。ただし収集家の強い要望があったために、初日に限り切手貼りの電子郵便封筒に入れて返送するという措置がとられました。

ということで第2次電子郵便用切手については、発行初日の特例に従ったもの以外、電子郵便利用の実逓便というものは存在しないことになりました。収集家は一般郵便に使用したもので我慢、ということになりますが、とは言ってもやはり電子郵便切手貼りの非初日電子郵便実逓便というものが欲しくなります。局に保存されたのちに払い下げられたと思われる「差し出し人名なし」の封筒が郵趣界にある程度出回ったようですが、宛名も差出人名もない封筒というのはやはり間が抜けて見えます。単なる記念押印品に見えてしまいます。何かの間違いで差出人に戻された切手貼りの電子郵便封筒が手に入らないものかと常々思っていたのですが、そんな中で次のようなものを入手することができました。

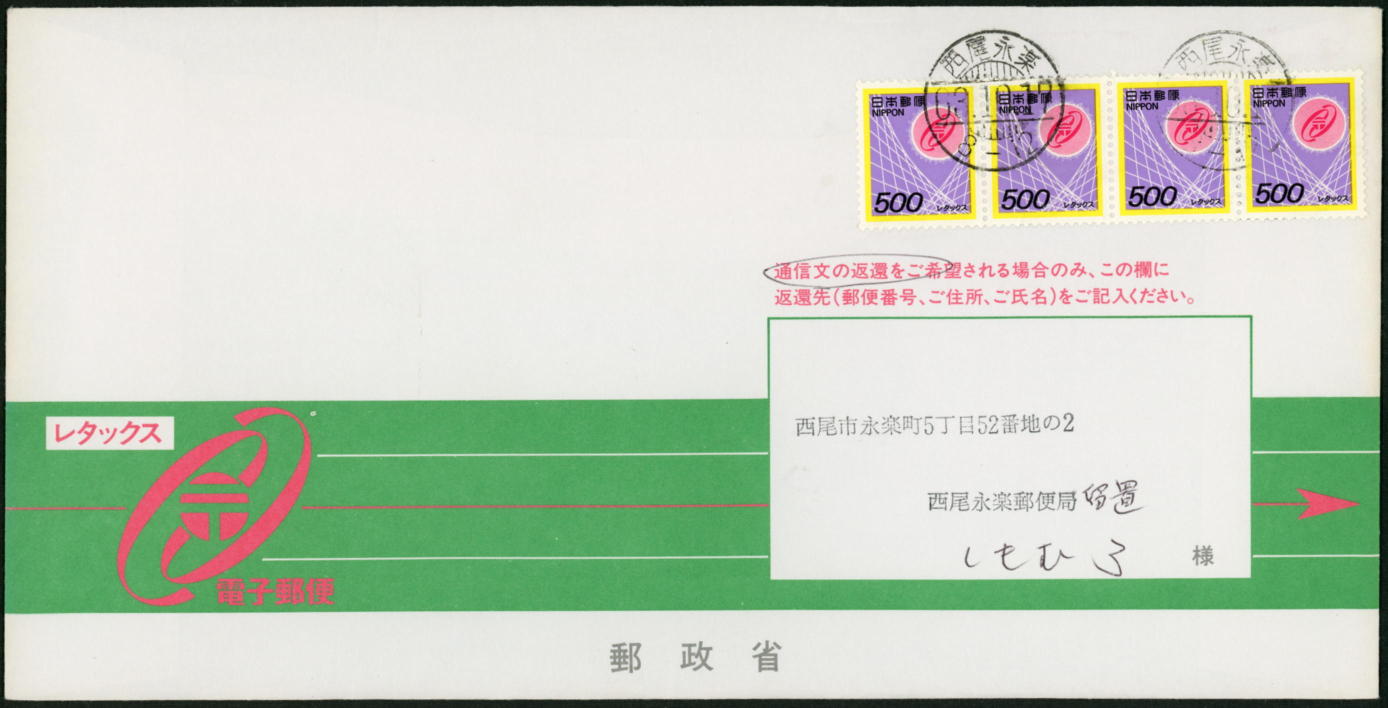

返却先の上に赤色ボールペンで、「この封筒も返却下さい」と書かれています。「何かの間違い」というより、差出人(多分収集家)のたっての要望に応じて封筒ごと返却されたようです。正しい扱いであったのかどうかはわかりません。使われている電子郵便用封筒は、初めにご覧に入れた全国化当初のものに似ていますが、よく見るといろいろと小さな違いがあります。目立つ違いは、表側の「電子郵便」の文字が赤色に変わり、「レタックス」の文字も加えられた点です。当初のものを含め切手貼りの差出封筒などというものは、以上のように収集家がらみのものしか存在しないと思っていましたが、そののち下のようなものを入手することができました。

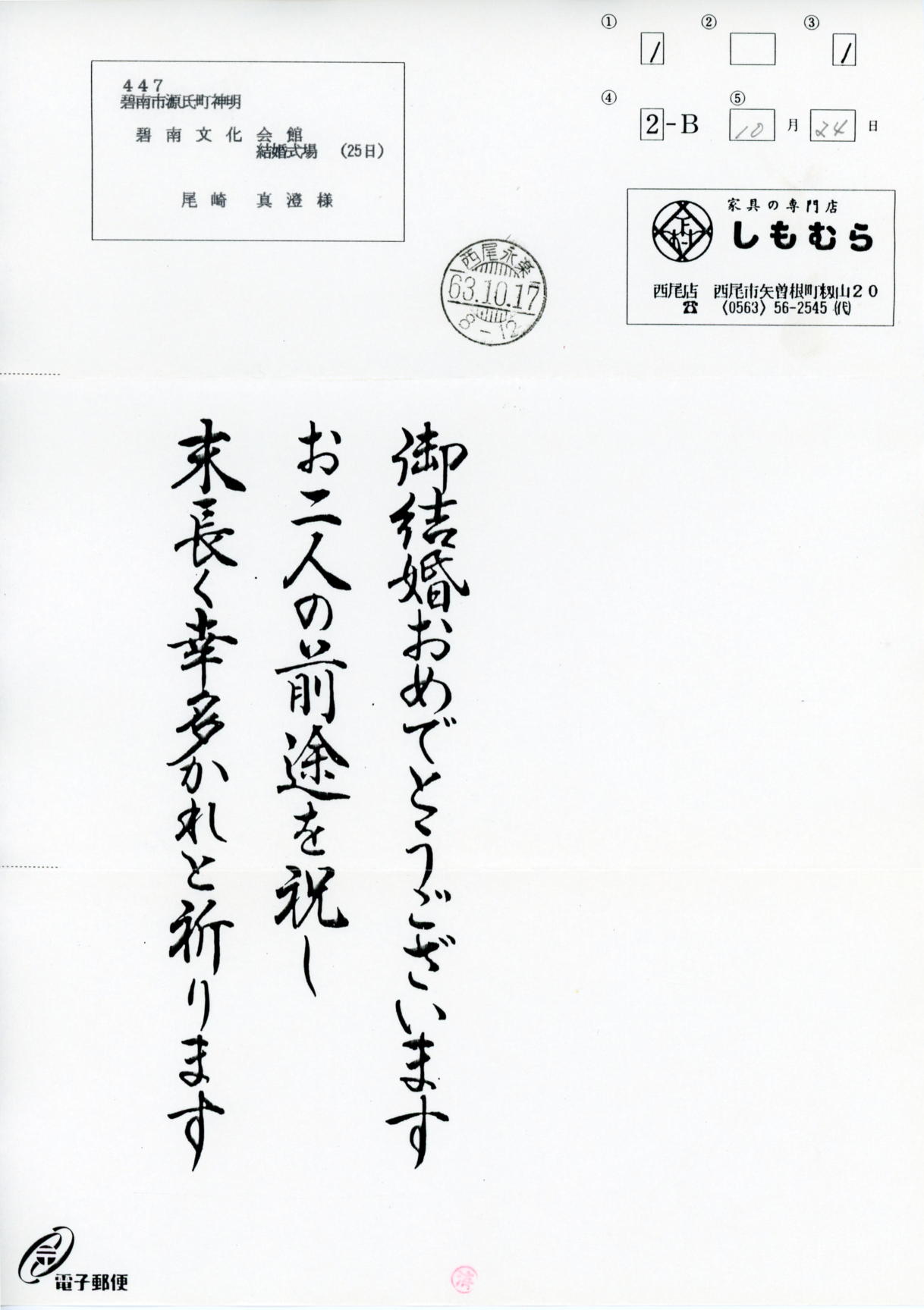

第2次電子郵便切手が4枚も貼られ、返信先(差出局留置)を記載した「実逓便」です。全国化から3年以上経過して電子郵便がすっかり定着した時期の使用例です。当時の料金は通信文1枚500円、追加1枚につき300円だったので、計6枚の送信便かと思って入手したのですが、封筒の中には下のような送信文つき宛名用紙が4枚封入されていました。家具屋さんが婚礼家具お買い上げのお客さん宛に送った祝レタックスですね。4枚は宛名と配達指定日のみ異なっていて、4通分をまとめて1つの封筒に入れて差出・返却してもらったもののようです。上述のように本来なら1通ずつ別々の封筒に入れて差し出し、1通ずつ別々に通信事務封筒で返却されるはずですが、現場ではいろいろとイレギュラーな扱いがなされたようです。

下に示した用紙に押されている日付印からわかるように、引き受け局の西尾永楽局にはすでに端末が設置されていたようです。差出人(返還先)は局の近くの家具屋さんなのですが、局の留置としてあります。返還先の宛名としては郵便局備え付けとみられるゴム印が押され、「留置」の文字と差出人名のひらがなが手書きで書かれています。留置便には通常その局の到着印が押されるはずですが、省略されています。たぶん差し出したその場で、直ちに差出人に返却されたのでしょう。このように端末設置局の窓口で引き受け・返還される電子郵便の場合、封筒なしでも引き受け・返還することができることになっていましたが、何かの理由で1つの封筒に入れて差し出したら、その封筒に入れて返還されたということでしょうか。たぶん日常的にこのような扱いがなされていたのでしょうが、切手を貼って消印された封筒や原符等を局に保存しておかなくてもよかったのでしょうか。1984年の全国化から翌年にかけて、切手貼りの封筒が差出人に返却される場合もあったので、それ以降は保存の必要がなかったのかもしれません(裏付けはとっていません)。

この用紙の様式は上の方でご覧に入れた年賀レタックスのものと同様ですが、④欄の種別欄には本例では初めから2(慶祝用)が印刷されています。その横に印刷されたBの文字の意味は不明です。

前述のように①②欄には、同一通信文を複数箇所に送る場合①欄に2、②欄に通数を書くことになっています。本例では4通分を実質同一内容で送っていますが、配達指定日が異なるためか「1箇所のみに送る電子郵便をまとめて差し出した」という形をとっていて、①欄には1と書かれています。⑤欄の配達指定日は、本例では10月24日が指定されています。通信文は、まあ当たり障りのない内容ですね。用紙の下端には、返還後に業者が押したと思われる小さな「済」のゴム印が押されています。

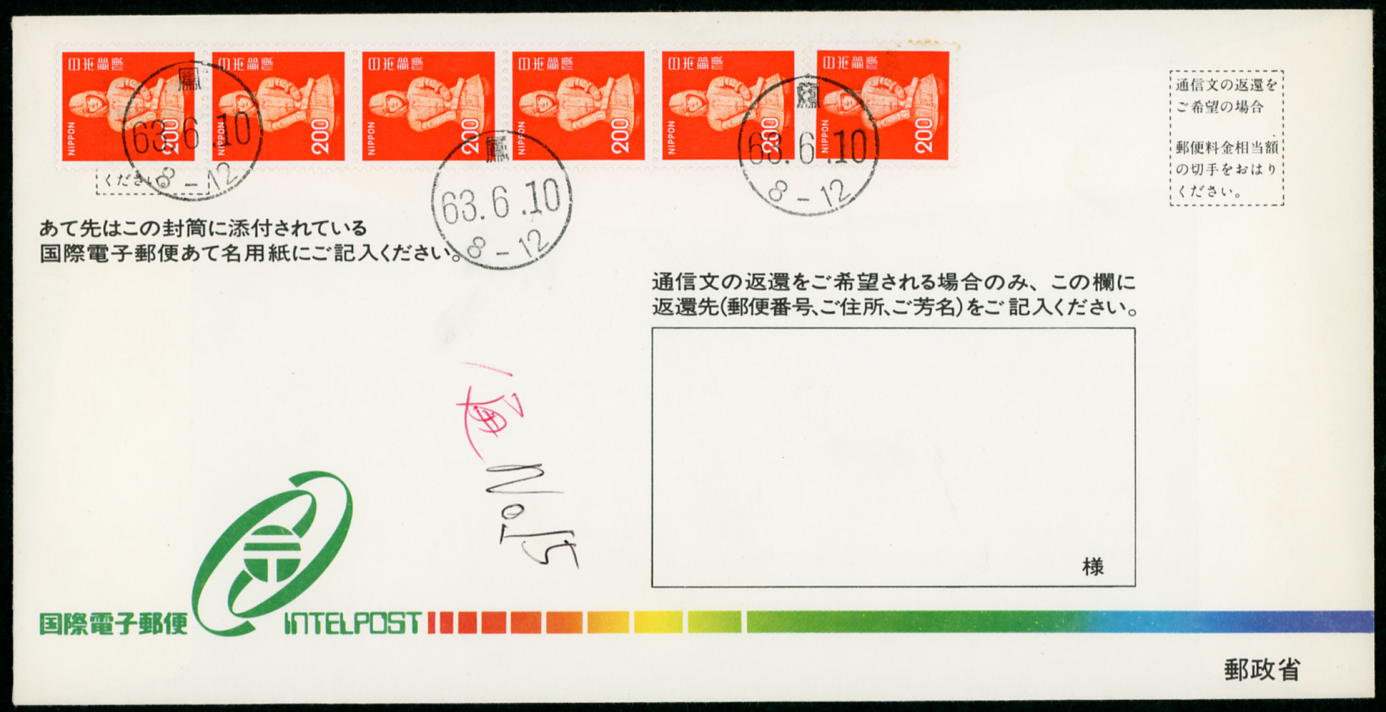

●国際電子郵便

電子郵便全国化が実現したのちすぐ、国際電子郵便という制度が始まりました。その差出封筒の返還便をご覧に入れましょう。国内用とは別の専用封筒が使われています。

引き受け印は制度開始初日の1984年11月27日、長崎中央局の欧文三日月印が押されています。差出封筒が外国に渡るわけではありませんが、一応は国際郵便なので、欧文印で消印されています。貼られている切手は第1次電子郵便切手の銘つき田型と200円普通切手、計2200円分です。国内あてと同様にこの封筒には宛名が書かれていませんが、封筒裏面に印刷されている料金表には、米国、オーストラリアあて料金が2200円と記されています。多分米国あてだったのでしょう。料金区分が3地帯制であったことがわかりますが、宛先によってコストが異なるわけありませんよね。当時の国際航空便料金は、封書の場合130~170円でしたから、その10倍以上という超高額料金です。

封筒には返還用の60円切手も貼られていますが、これに押されている消印も欧文印です。気になるのは引き受け局が長崎中央なのに、返還先が東京・中野であること。長崎の収集家から東京の知人あてに送られたプレゼント品なのでしょう。

こちらは返還先の記入がないので、あとから払い下げられたものであることがわかりますが、切手が1200円分しか貼られていません。これは昭和62年4月1日に新設された「国際ミニレタックス」という制度によるものです。当初の料金は全世界共通の1200円でした。一般の電子郵便より小さいB5版用紙1枚限りというミニ版です。上例では1例目の初日返還便とは違って、消印が和文印(鳳63.6.10)ですね。

●平成以降の電子郵便

第2次電子郵便切手の発行後、端末設置局の追加、利用者のファックス装置からの直接申し込み開始といった差出し方法の多様化のほか、マネーレタックス、フラワーレタックスなどさまざまな付加価値をつけた商品の開発が続きました。大学合格者の受験番号リストを電子郵便で送達するサービスを行う大学も急増しました。

平成時代に入ると、消費税導入による郵便料金改訂(1989.4.1)に伴い電子郵便の料金も515円(通信文1枚の場合)に引き上げられましたが、これ以降は電子郵便用切手の発行は打ち切られました。それに伴い収集家の関心も薄れていったようです。 この頃になると一般家庭にもFAX機能つき電話機が急速に普及し、慶弔用と合格発表用以外の電子郵便利用は激減していきます。

筆者の手元には、子供が1998年に受験したときの大学合格者発表用電子郵便封筒が残されています。中には宛名用紙とともに、当人の受験番号を含む合格者受験番号一覧表のページがコピーされています。このときの電子郵便料金は580円でしたが、この料金分の切手を受験願書に添えた申込書に貼りつけるように指示されていました。この申込書が電子郵便の宛名用紙となっていたので、その切手のコピーも一緒に届きました。ただしその切手への消印、受付日付印、到着日付印等一切ない、素っ気ないお姿をしています。

その大学合格発表も今では多くの大学でWEB発表となり、電子郵便による合格発表はほとんど絶滅してしまいました。ただしごく一部の大学で、合格者への合格通知書発送用として電子郵便を利用しているところが残っているようです。

こうして先輩の電報と同様に、事実上慶弔用専用となってしまった電子郵便ですが、その慶弔用としては今でも根強い需要が残っているようです。その後も消費税引き上げによる料金改訂や、WEBによる差出方法の追加、その他さまざまな制度変更を経て現在の姿(日本郵便のサイトを参照)に至っています。ただし国際電子郵便は、慶弔用の需要も残らなかったので、2002年3月31日限りで制度そのものが廃止されてしまいました。

現在の料金はこのサイトに詳しく書かれていますが、ポスト投函や局の窓口差出の場合で、1枚目604円、2枚目以降1枚につき100円増です。専用封筒は廃止されたようで、局の窓口でもらえる電子郵便用原稿用紙に必要事項を書いてそのまま窓口に差出し、または一般の封筒(宛名は書かずに電子郵便またはレタックスとだけ朱書きして料金分の切手を貼る)に入れてポスト投函することになっています。窓口差出しの場合の料金は現金または切手で支払いますが、いずれの場合でも料金別納郵便として扱われることになるそうです。現在の電子郵便用原稿用紙は宛名・差出人・通信文が一体となったもので、基本的な構成は当初のものと変わりません。通信文の返還請求が今でもできるのかどうかは、上記のサイトを見てもよくわかりません。

●集めておきたい電子郵便関連マテリアル

切手貼りの電子郵便実逓便としては、今回の紹介品のほかに、第2次電子郵便切手発行初日に特別に返還された1枚貼り差出封筒も入手しておきたいものです。差し出し用封筒としては、今回紹介の2種以外に各地方郵政局で独自に用意した専用封筒があるそうです。そのような独自封筒や一般の封筒を使って切手貼りで差し出したものも、払い下げ品として、または何らかの理由で差出人に返却されて郵趣界に残されている可能性があります。機会があれば入手しておきたいものです。また貼られている切手としても、電子郵便用ではない一般の切手貼りのものも入手しておく価値があります。

一般の収集家としては切手貼りのもの(電子郵便切手の一般郵便使用を含む)だけ集めればよいでしょうが、競争切手展で上位入賞を目指す郵便史コレクションを目指すのであれば、各時代の配達用封筒とか、未使用の差し出し用封筒・宛名用紙といったものも丁寧に集めていきたいものです。市場に豊富に出回るマテリアルではないので、入手には結構苦労するかと思われます。筆者にはそこまでの意欲はありません。