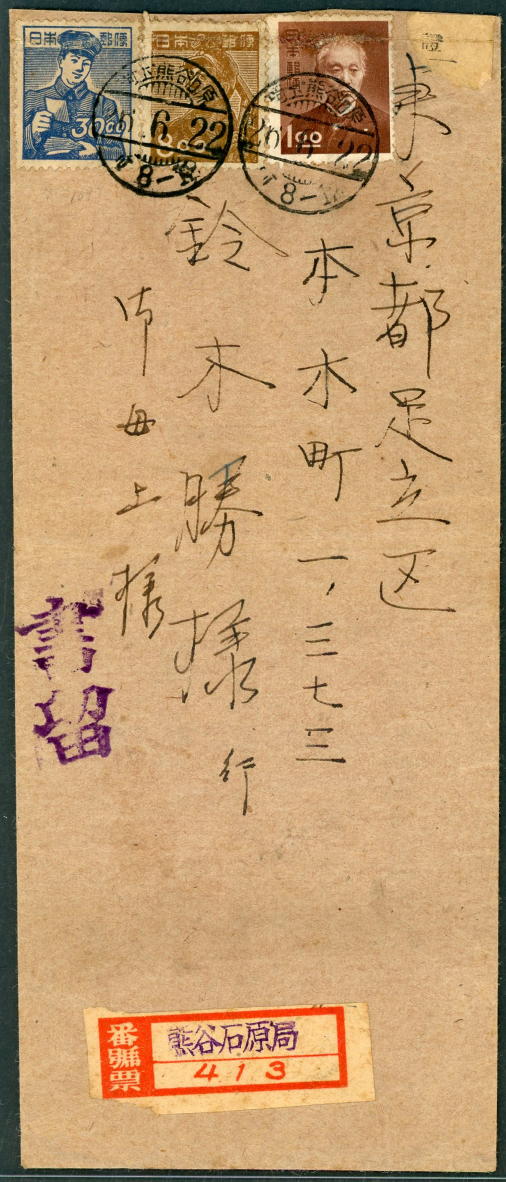

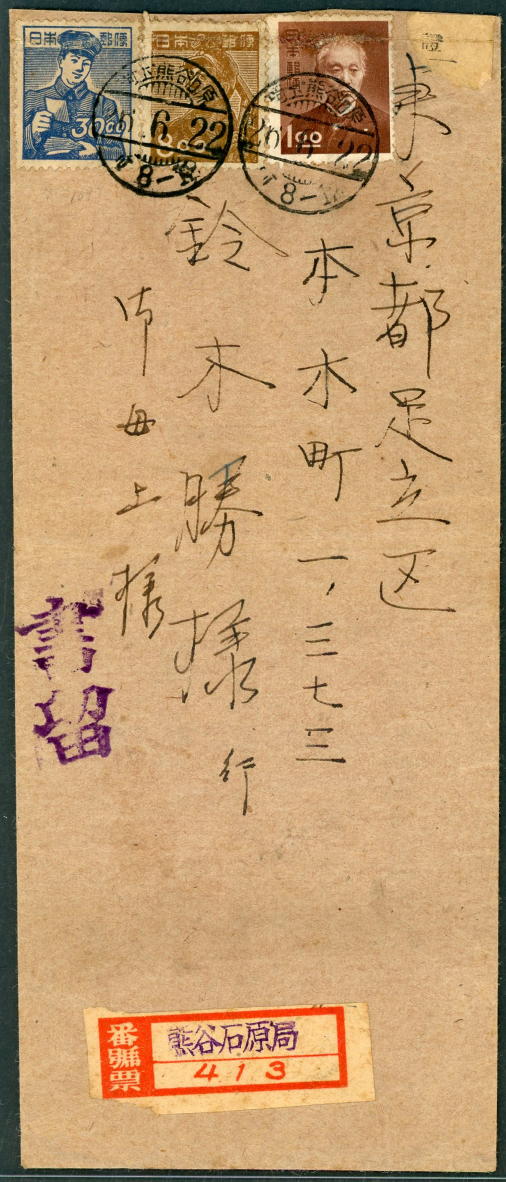

物品書留便(要償額1001〜3000円) 料金:書状8円+書留30円+要償額加算1円=39円

埼玉・熊谷石原 S26(1951).6.22

名 品・迷 品 A (54)

2025.01.01

銭単位1円前島の初期使用例

普通の人が見たら、こんな汚らしい封筒など単なるゴミと思うでしょう。少し切手のことを知っている収集家でも、貼られている切手のカタログ価を足し合わせてやっと230円、押されているハンコもごく普通の消印、というこのカバーのどこに価値があるか、理解していただける方はそう多くないことでしょう。しかし....というお話です。主役は、貼られている3枚の切手のうち一番右側の1円普通切手です。

物品書留便(要償額1001〜3000円) 料金:書状8円+書留30円+要償額加算1円=39円

埼玉・熊谷石原 S26(1951).6.22

以下の効能書きが少々長くなるので、先にお姿を観察しておきましょう。3枚の普通切手が、キャプションに書いた料金内訳通りに貼られています。消印も鮮明です。この39円料金を当時の普通切手で貼ろうとすると、この組み合わせがやはり一番自然です。大型のきじ航空や外信用24円切手を使うと34円+5円とか24円+15円の2枚貼りも可能ですが、切手の面積でいえば3枚貼りと同じですね。他に自然な貼り合わせとしては、30円+5円+4円などが考えられますが、やはり上のような貼り合わせが最も自然でしょう。宛名が上の方に書かれているため、3枚の切手がやっと貼れたといった感じです。以上のようにごく当たり前の郵便物に見えますが、これが貴重なカバーとなる所以は、「要償額加算1円」の部分にあります。その説明を、以下で続けることにいたしましょう。

銭単位1円前島

この普通切手の発行事情について、詳しくは以前の記事(こちら)をご覧下さい。その記事を書いた2011年時点では1円切手の出番がほとんどなくなっていましたが、その後10年余の間に消費税引き上げに伴う郵便料金改訂が重なって1円切手の出番が再び増え、シール式の「ぽすくま」まで登場したのは記憶に新しいところです。

ともかくわが国初のグラビア普通切手として登場した切手が、今回の主役「銭単位1円前島」です。以前の記事に書いたように、発行時点では単位額面として以外にほとんど用途のない普通切手でした。その年11月の料金改訂で低料3種便や第4種点字便の料金が1円となり、さらに4円年賀葉書の年賀期間外使用のための加貼用として大量に使われるようになってようやくお役目がまわってきたのですが、翌年8月には円単位切手へと改版されてしまい、銭単位前島が主役の時代はあっという間に終わってしまいました。

その1951年11月の料金改訂前では、前回の記事で「1枚貼り農産種子便」という希少使用例があることには触れましたが、もうひとつ「どうしても1円切手を必要とする場面」がありました。確かに発行時点では存在しなかったのですが、次の料金改訂(封書8円→10円)より前に特別な事情によって生じたのです。それが今回話題とする物品書留の要償額加算料金です。

戦後の損害補償つき郵便の変遷

物品書留の要償額加算料金用として1円切手が使われた例としては、1951年11月以降の封書10円時代に、円単位1円が45円切手貼りの書留書状に加貼されているものが思い浮かびます。その初期には、銭単位1円が使われたものも見かけます。特に円単位1円発行前の使用であれば、充分有意義なカバーになります。しかしその料金改訂より前の封書8円時代となると、はてその料金は?という方が多いのではないでしょうか。ビジュアル日専「産業図案・動植物国宝編」には1951年6月改訂料金(今回の話にはそれで間に合います)が載っていますが、なぜかそれ以前は要償額加算料金が書かれていません。古い日専でも同様です。

実は1951年6月より前は、損害補償つきの郵便が書留郵便とは別制度だったのです。その呼称は時代によって異なります。しかるべき文献を調べてその料金を戦後の封書1円20銭時代以降について書き出すと、次のようになっています。 1948年1月1日には新郵便法施行に伴い、1951年6月1日には書留郵便への統合に伴い、基本の郵便料金とは別に補償つき郵便の料金だけが修正されている点に注意が必要です。

| 封書基本料金 | 一般書留料金 | 損害補償扱い名称 | 要償額料金(物品) | 要償額料金(現金) | |

| 1947.4.1 | 1円20銭 | 5円 | 価格表記 | 500円まで10円、以上500円ごと5円 | 1000円まで20円、以上1000円ごと10円 |

| 1948.1.1 | 保険扱 | 500円まで10円、以上500円ごと5円 | 500円まで15円、以上500円ごと5円 | ||

| 1948.7.10 | 5円 | 20円 | 保険扱 | 500円まで40円、以上500円ごと5円 | 500円まで60円、以上500円ごと5円 |

| 1949.5.1 | 8円 | 30円 | 保険扱 | 1000円まで32円、以上1000円ごと2円 | 1000円まで70円、以上1000円ごと10円 |

| 1951.6.1 | (書留に統合) | 1000円まで30円、以上2000円ごと1円(注) | 1000円まで70円、以上1000円ごと10円 | ||

| 1951.11.1 | 10円 | 35円 | (書留に統合) | 1000円まで35円、以上2000円ごと1円 | 1000円まで35円、以上2000円ごと5円 |

| ..... | |||||

| 2024.10.1 | 110円 | 480円(簡易書留350円) | (書留に統合) | 1万円まで480円、以上5万円ごと23円 | 1万円まで480円、以上5000円ごと11円 |

(注)ビジュアル日専ではこの金額刻みが現金の場合と同じく1000円刻みとなっているがそれは誤記。昔の日専では正しく2000円刻みと書かれている。

価格表記とか保険扱といった名称の時代の料金は、(一般の)書留料金の2〜4倍という高額でした。封書が8円となった1949年5月の料金改訂で、物品については書留料金より少し高いだけの額に引き下げられましたが、この32円加算の40円料金「保険扱便」などというものを、筆者はこれまでに見た記憶がありません(あまり関心がなくて見過ごしていたのでしょうね)。このときの要償額加算料金は1000円ごとに2円だったので、銭単位1円の発行時点ではやはり1円切手の出番はありませんでした。

物品書留要償増料金への1円切手の利用

しかし銭単位1円切手発行後1ヶ月半の1951年6月1日に、「保険扱郵便」が書留郵便と統合されることになりました。そのとき現金書留については従来の高額料金がそのまま継続されましたが、物品書留については基本料金が従来の書留料金と同額の30円とされ、要償額加算料金も2000円ごとに1円(注)と引き下げられました。ここに1円普通切手が重要な役割を果たす場面が生じたわけです。

その後の1951年11月の料金改訂では、現金書留についても一般書留と同水準の料金に引き下げられました。以後基本料金については時代とともに35円→40円→60円と上昇していきましたが、「2000円ごとに物品の場合1円、現金の場合5円」という要償額加算料金は、その後1971年7月の料金改訂までの長期にわたって継続することになりました。この間3代の1円普通切手が、物品書留の要償額加算料金という役割を果たし続けました。

銭単位1円前島の有意義な初期使用例

ということで銭単位1円前島は、1951年6月1日以降翌年8月11日に円単位1円が発行されるまでの1年余の間、物品書留の要償額加算料金の役割を果たすことになったわけです。中でも1951年10月末までの封書8円であった5ヶ月間は、1枚貼り農産種子便とともにこの切手の貴重な活躍機会となりました。しかしその実例は、それ以前の保険扱や価格表記時代と同様に、なかなかお目にかかれるものでありません(その後も現在に至るまで、要償額増の物品書留便はあまり見かける郵便ではありません)。今回の紹介品は、まさしくその貴重な使用例ということになります。発行時点の「適正使用例」ではありませんが、それに準ずる初期使用例と言うことができるでしょう。