名 品・迷 品 C (50)

2023.08.01

お年玉切手シートの製造面バラエティ

トピックスの部屋に、この記事の続きとして載せる方がふさわしいかもしれませんが、最近こちらの部屋の新規話題が少ないのでここに載せることにしました。何の変哲もないお年玉切手シートに見えますが、どこがバラエティなのかおわかりになりますか? 2枚のシートの縦寸に差があることと思った方、正解に関係はありますが、それが正解そのものではありません。

お年玉切手シートのサイズ

1951年「うさぎと少女」から1971年「いのしし」までのお年玉切手シートは、初期には切手の枚数が1枚多かったり切手でないタブが組み込まれたりした年もありますが、基本的には同じ構成でサイズも同じです。念のため『日専』を調べると、次のように書かれています。

| 1951年 | 1952〜62年(1958年以外) | 1958年 | 1963〜71年 |

| 103×92ミリ | 102×90ミリ | 102×89ミリ | 102×93ミリ |

初年はその後の年と比べて1〜2ミリの差がありますが、どうもこれはバラツキの範囲内のようです。手元の6シートの縦寸を調べたら88〜91ミリで、『日専』どおりの92ミリのシートは見当たらず、89ミリが多かったです。まさか手持ち品が全部、上下の耳紙を切り落とした2級品だったなどということはないでしょう。1958年はグラビアスクリーンの調査のために14シートも集めてありますが、大半は90ミリで、89ミリ、91ミリのものが1シートずつあるだけでした。1962年以前のお年玉切手シートの標準縦寸は、すべて90ミリとするのがよさそうです。これに対し1963年以降のシートの縦寸はほとんど例外なく93ミリ程度で、1962年以前の90ミリとは明瞭な差があります。この93ミリは、次に述べるように正確には93.5ミリというべきものです。

この90ミリと93.5ミリには、実は重要な意味があります。90ミリは単片切手の縦寸3枚分(マージン含む)、93.5ミリはグラビア輪転印刷機の円筒状版面1周分の長さ561ミリの6分の1と一致しています。縦寸をこのようなサイズとしたのは、目打穿孔作業や裁断作業の上で都合よいからだったと考えられます。1962年以前と63年以降とでこのように値が異なるのは、製造方法の違いに由来しています。(詳細→本記事冒頭に記載したリンク先)

1962年以前のお年玉切手シートは、板グラビア機で印刷した12シート大のものを2分割した横3×縦2=6シート構成(1954年以前)、または輪転グラビア機によって印刷したロールから切り出した横2×縦3=6シート構成(1955年以降)の大判シートの形で目打穿孔を行い、そのあとで窓口シートのサイズに裁断して仕上げました。いずれの場合も縦方向に複数シートがつながった大判シートに対して、1段ずつ櫛型目打の要領で穿孔作業を行いました。1枚のシートは上段と下段に分けて穿孔されますが、上下ともヨコ日型の針型を使った場合(中央横目打は2重打ち)と、ヨコ日型と櫛型を組み合わせて穿孔した場合とがあるようです。いずれの場合も、上段の穿孔と下段の穿孔をそれぞれまとめて行ったようで、例えばあるシートの下段を穿孔したのち次のシート位置まで紙送りして次のシートの下段を穿孔、というように作業を進めたようです。この紙送り量は任意の値に設定できるはずですが、通常の櫛型目打の場合(すなわち切手1枚分の縦寸)の整数倍にしておくのが何かと好都合であったのではないかと思われます。紙送りが切手3段分となるように製版して印刷・穿孔し、これを裁断して仕上げると縦寸90ミリの窓口シートができあがります。

1963年以降のお年玉切手シートは、ロール紙に印刷したシートを連続工程で全型目打で穿孔し、それを裁断して窓口シートとしました。輪転グラビア機の円筒状版面の1周561ミリに円周方向6シート、軸方向2シートを製版したのは1962年以前と同じですが、連続穿孔を可能とするために円周方向の6シートは等間隔に配置し、それを等分割して仕上げたため、窓口シートの縦寸が561ミリ÷6=93.5ミリとなったわけです。

正常品との比較

以上のことを頭に入れて、冒頭に掲げたお年玉切手シートをそれぞれの年の標準品と重ねてみましょう。下の画像のような感じになります。標準品との間に明瞭な差があることがおわかりいただけるでしょう。その差は3ミリ程度です。ということは、「赤べこ」の縦長品は「麦わらへび」の標準品とほぼ同サイズということになります。下の画像は印面を揃えているので、「赤べこ」の方はシート下側の耳紙が標準品より広く、「麦わらへび」は上下とも標準品より広いことがわかります。

このような縦長シートは裁断位置がずれたために生じたわけですが、ロール紙に印刷されたシート間隔は正常品と同じはずです。縦寸の長いシートが生じたからには、逆にその分だけ縦寸の短いシートも生じたことになります。ただし「赤べこ」の方は、もともと6シート構成の大判シート間に切り落とすべき10.5ミリの余白が挟まっているため、その余白に隣接するシートが長寸に裁断された場合は、切り捨てる部分が減るだけですみます。

お年玉切手シートに限りませんが、窓口シートのサイズに裁断する最終工程では1枚ずつ裁断するわけでなく、多数(おそらく官封として束ねられる100枚)のシートを重ねて、ギロチン式で裁断しています。従ってこのような縦長のシートは、少なくとも100枚の仲間がいるはずです。仮に1枚だけ縦寸の長いシートがその完封の中に紛れ込んだとしでも、包装するときにシッポが飛び出すので、すぐに逮捕されるはずです。100枚も仲間がいたら、「名品」であるわけないですね。でも郵便局の窓口で一般向けにどんどん賞品として交付されたのであれば、郵趣界に残っているのはごくわずかという可能性もないではありません。

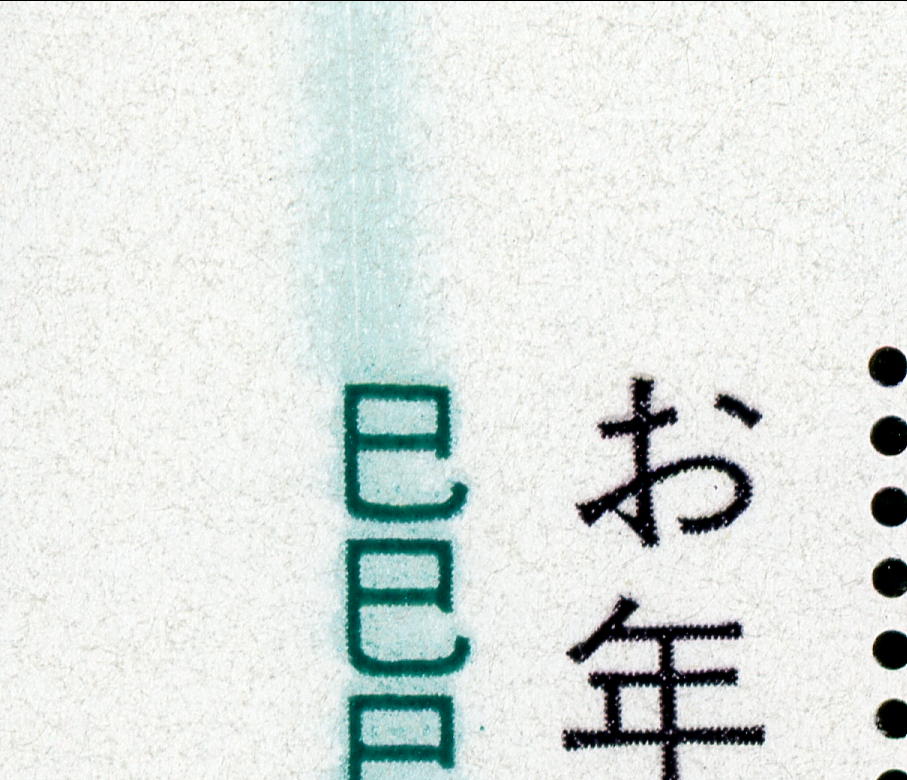

インク流れ

上で話題にした「麦わらへび」では、こんなものももっていました。シート左耳紙の緑インクのかすれが、上方に向かって流れています。悪意をもった犯人が、インクを溶かす溶剤をしみこませた布か何かでこすって作ったものという可能性もありますが、そういう悪者はいないという前提で話を進めましょう。

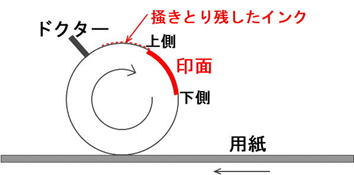

こういうかすれ印刷は、もちろん検査のときの除去されるべきものですが、なぜこんなものができたかを考えていくと、正常品を見ているだけではわからない製造面の姿が見えてきます。この切手の製造に使われた輪転グラビア機では、円筒状版面上に刻まれた微細な凹みにインクを詰めてから、鋼鉄製の薄刃(ドクターナイフ)で余分なインクを掻き取り、それに用紙を密着させることによって用紙上にインクを写し取っています。この凹みは1インチあたり260個という間隔で、また図案の濃淡に応じて個々の凹みの深さ、従って詰まっているインクの量を変えることにより、階調豊かな印刷効果を実現しているわけです。

このときドクターナイフによるインク掻き取りが不十分だと、版面に掻き取り残したインクが付着することになります。これに用紙を圧着すると、かすれ印刷となるわけです。上のように「シート上方に向かってかすれが流れ」ているということは、下の図を見ればわかるように、用紙への印刷が切手印面の下側から上側に向かってなされたことを語っています。印刷がシート上下方向に沿って行われたことは、ロール紙が紙目に沿って巻かれていることと、できあがったシートの紙目が縦紙であることからわかります。しかし印刷の向きが「上→下」ではなく「下→上」の向きであることは、このような印刷不良品によって初めてわかることだと言えるでしょう。

この紹介品、めったに見ることのない印刷不良品ですが、エラー切手としては大金を支払うほどのものではないでしょう。しかしその品からは、上で述べたような物語を引き出すことができます。

エラー切手の類は、もちろん珍しいから手に入れたくなるのですが、そのエラーによって正常な製品としての切手を見ているだけではわからないことが見えてくる、という点にも目を向けたいものです。その意味で、今回の紹介品は目打もれのような派手なエラー切手より有意義だとは言えないでしょうか。