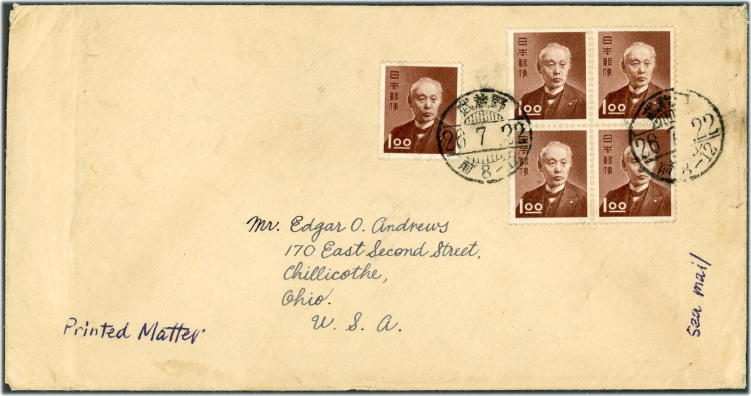

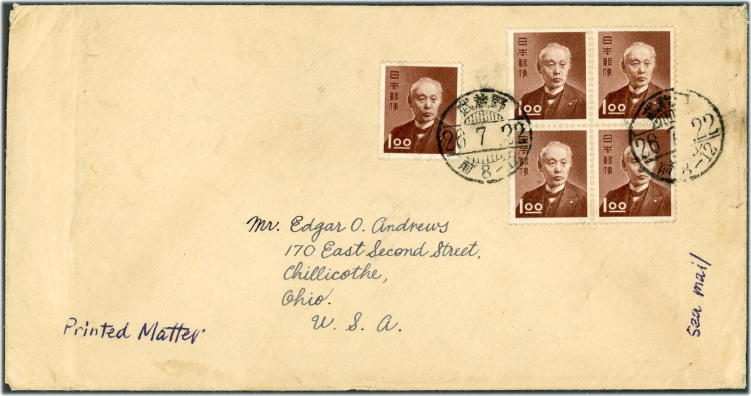

印刷物船便 料金:5円

武蔵野 S26(1951).7.22

名 品・迷 品 A (55)

2025.04.01

銭単位1円前島の多数貼り

少し前に掲載した「初期使用例」の続編です。5円切手を1枚貼ればよいのに1円を5枚も貼ってあるなど、多少のゲテモノ感はありますが、まあ見栄えのするカバーであるのは確かでしょう。それにこの切手のこの時期の使用例としては、こういうものも貴重なのです。

印刷物船便 料金:5円

武蔵野 S26(1951).7.22

銭単位1円前島とその利用機会

この普通切手の発行された1951年4月14日時点では国内封書は8円でしたが、その約半年後の11月1日に10円に改訂されました。その料金改訂後はいろいろな用途に利用できるようになりました(例えばこちら)が、それより前の封書8円時代にはまともな利用機会がほとんどありません。そのわずかな「まともな使用例」のひとつが、前回の記事の話題でした(こちら)。切手それ自体の解説は本記事では省略しますが、1951.11.1改訂前後での利用機会について、ここで整理しておきましょう。下表で◎は本切手が主役として充分な働きをした舞台、○や△は他の主役の陰でそれなりに重要な代役を務める場面もあった舞台を表します。これらは筆者の独断です。この◎〇△は、希少性とは関係ありません。

| 農産種子便 | 物品書留加貼 | 低料3種便・点字4種便 | 私製葉書 | 年賀葉書加貼 | 旧料金葉書加貼 | ||

| 1951.4.14〜 | 封書8円時期 | ◎ | ◎(6.1以降) | 〇(2枚貼) | |||

| 1951.11.1〜 | 封書10円時期 | ◎ | ◎ | △(5枚貼) | △(3枚加貼) | ||

| 1952.8.11〜 | 円単位1円発行後 | 〇 | 〇 | △(5枚貼) | 〇 | △(3枚加貼) |

この銭単位1円前島の最もありふれた使用例は、4円年賀葉書の年賀期間外使用のための加貼でしょう。発行後初年(1952年)の年賀葉書は特例2円料金だったので、この形態での使用機会は、円単位1円の発行以降となります。1953-54年あたりでは、銭単位1円も結構使われています。100円均一販売の箱からも見つかる可能性があります。

封書10円期の物品書留加貼や3・4種便、それも◎がつけられる円単位1円発行前となるとだいぶ難しくなります。さらに封書8円期で◎をつけられるのは前回紹介の物品書留加貼(ただし6月以降)だけで、それはかなりの難物です。それ以外でもとなると、表で○をつけた2枚貼り私製葉書あたりでしょうか。これなら少しがんばれば入手できるでしょう。しかし筆者は未入手なので....ということで代わりにここでご覧に入れるのが、上の5枚貼りというわけです。5円切手の代わりに1円を5枚貼ってある点に多少のゲテモノ感はありますが、1円は単位額面なので、さほど気になるものではありません。5000円の支払いに1000円札5枚を出すみたいなものです。これが10枚以上も貼ってあるというのであれば、話は別ですが...。

お姿観察

紹介品は発行3ヶ月後差し立ての外信船便で、印刷物なので料金は5円です。その時点で直近発行の5円普通切手は産業図案の「茶摘み」ですが、それ以前の「捕鯨」や「採炭夫」の在庫が多く残っていたために、5円茶摘み1枚貼りの外信印刷物便はなかなかの難関品です。昔から希少カバーとしてもてはやされてきましたが、「捕鯨貼り」や「採炭夫貼り」でもそれなりの品として扱われてきました。

それらの5円普通切手の代わりに、発行後間もない1円前島を5枚貼っているわけで、やはり収集家の差し出しなのでしょう(封筒裏面に個人名のゴム印が押されています)。封筒はかなり横長ですが、ボストークサイズのアルバムリーフにも余裕をもって貼ることができます。PrintedMatterやSeaMailのペン書きも嬉しくなります。筆者のアルバムにも、初期外信使用例としてありがたく迎えられました。

現時点ではアルバムリーフにこのカバーだけを1枚貼っていますが、横型のカバーをもう1枚貼るスペースがあります。外信便をもう1点貼るとすれば、14円葉書や24円封書の4円分として使用されたものあたりでしょうか。「初期使用」にこだわらなければ入手できる可能性はありますが、問題は筆者がこの分野から卒業するまでの間に入手できるかどうかです。それ以外の候補としては、1951年11月以前の端数料金航空便への混貼使用、例えば41円料金の第4地帯あて印刷物便(平面路料金5円+航空増料金36円)に40円1枚や20円2枚と一緒に貼られたものなどと思いますが、このようなものが筆者の許にやってくることはまずないでしょうね。