東京1号(国際通信文化協会)

ト ピ ッ ク ス (55)

2022.03.01

私製航空書簡

航空書簡とは国内用「ミニレター」の国際郵便版というべきもので、1949年3月1日に初めて発行された後、現在まで販売が継続されています。初めて発行された1949年3月時点では、一般の航空便書状料金31〜126円に対して38円という価格設定になっていて、第1地帯(東アジア諸国)あてを除き大幅な低料金となっていました。その後も第1地帯あて航空便書状料金と同程度の時代が続き、現行料金の90円も第1地帯あて航空便書状と同額です。昭和の時代には盛んに利用されましたが、最近は利用が少ないようで、郵便局の窓口に常備されてないこともあるようです。

航空書簡は当初私製が許されていませんでしたが、1964年4月以降は私製できるようになりました。ただし所定の手続きによって許可を得る必要があり、承認番号を印刷することが要求されました。この意味では、私製品といえども郵趣マテリアルということになり、収集の対象になるかと思います。しかし収集家のためのカタログのようなものは(たぶん)ないので、現物を確認しながら集めていくしかありません。

数年前にこの私製航空書簡のロット物を入手しました。大方は各時代の官製品に準ずる様式になっていますが、対応は完全でなく、いろいろとバラエティがあって楽しめます。以下ではこのときの入手品を中心に、時間の流れに沿ってご覧いただこうと思います。

●1964年規格品

上述1964年4月の私製航空書簡認可と同時に、航空書簡の折りたたみ方が変更され、それまでの観音開き3度折り1辺糊づけ型式から、3つ折り3辺糊づけ型式に変更されました(図解→ビジュアル日本切手カタログ普通切手編)。サイズも少し拡大され、標準折りたたみサイズが横148ミリ縦98ミリとなりました。

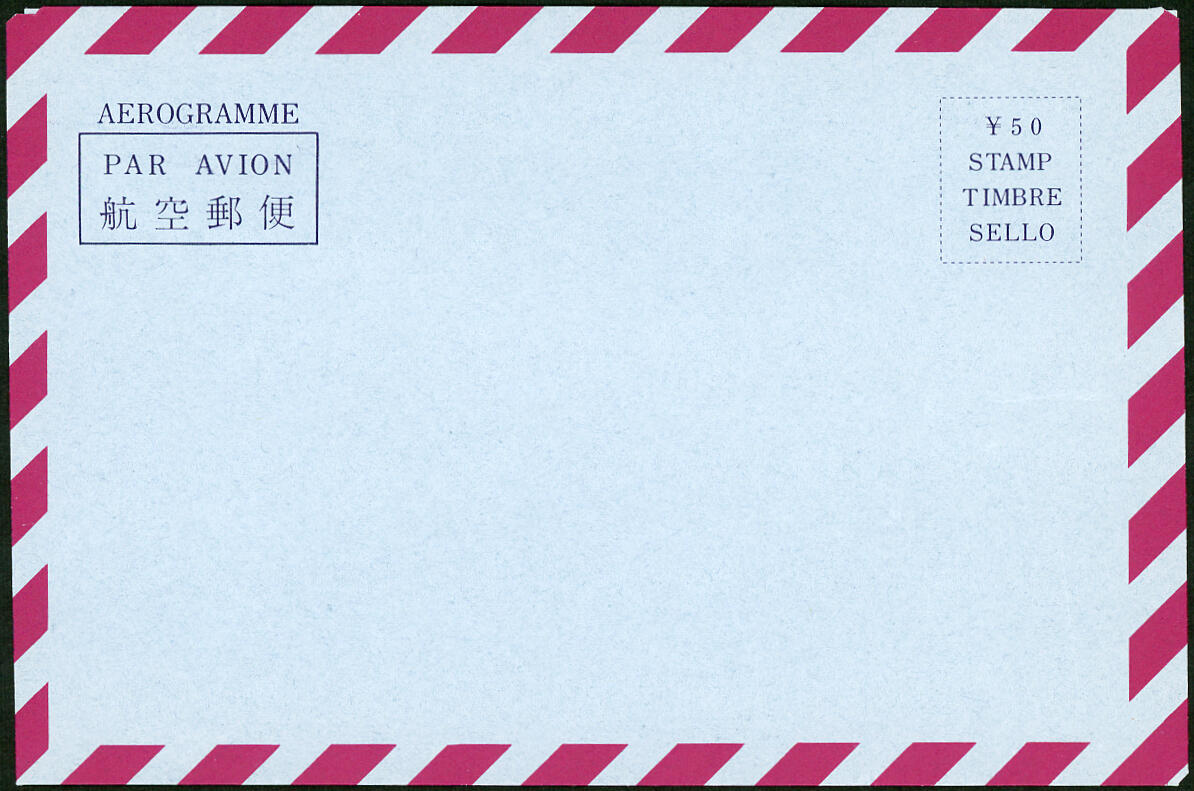

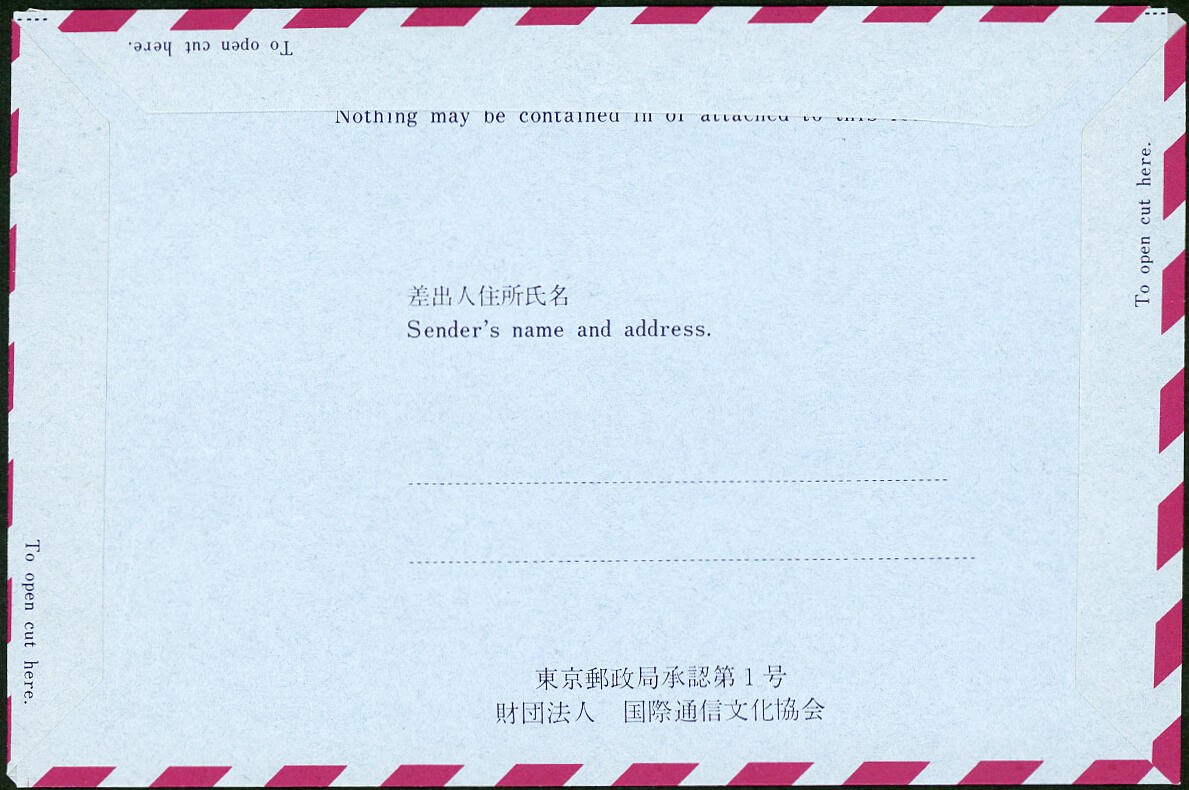

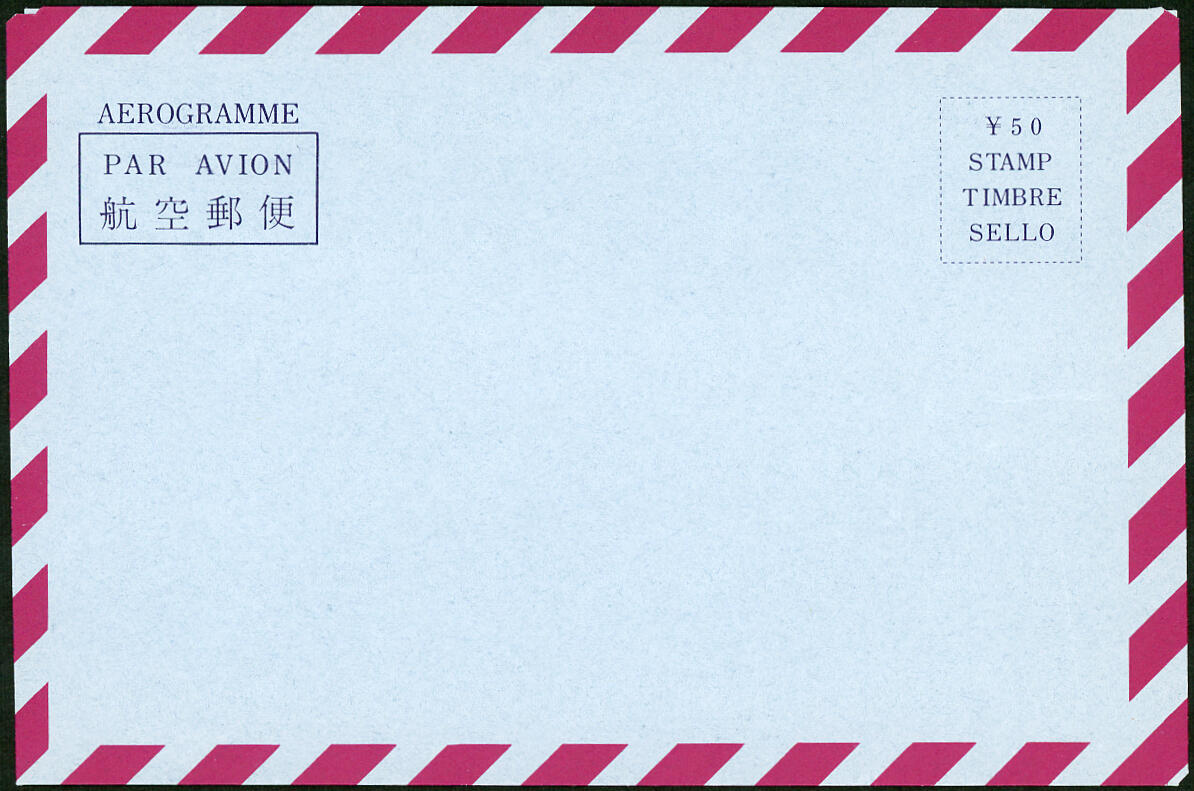

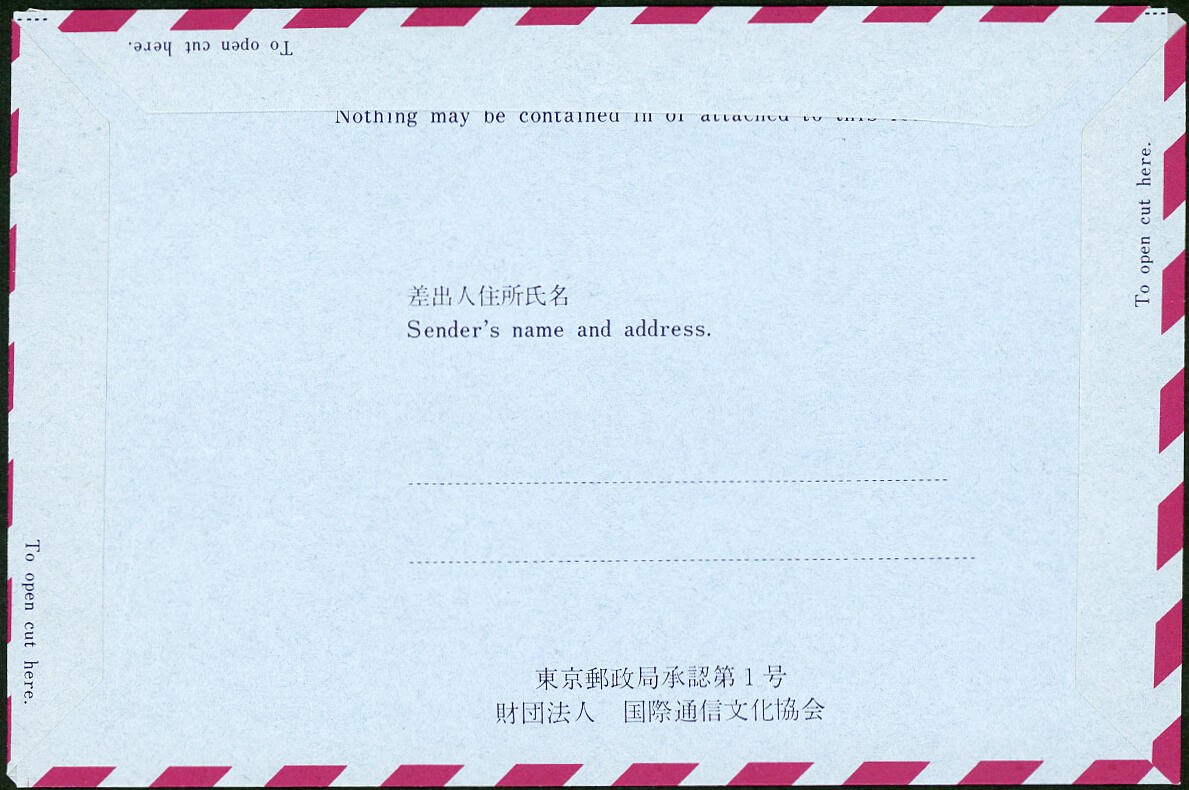

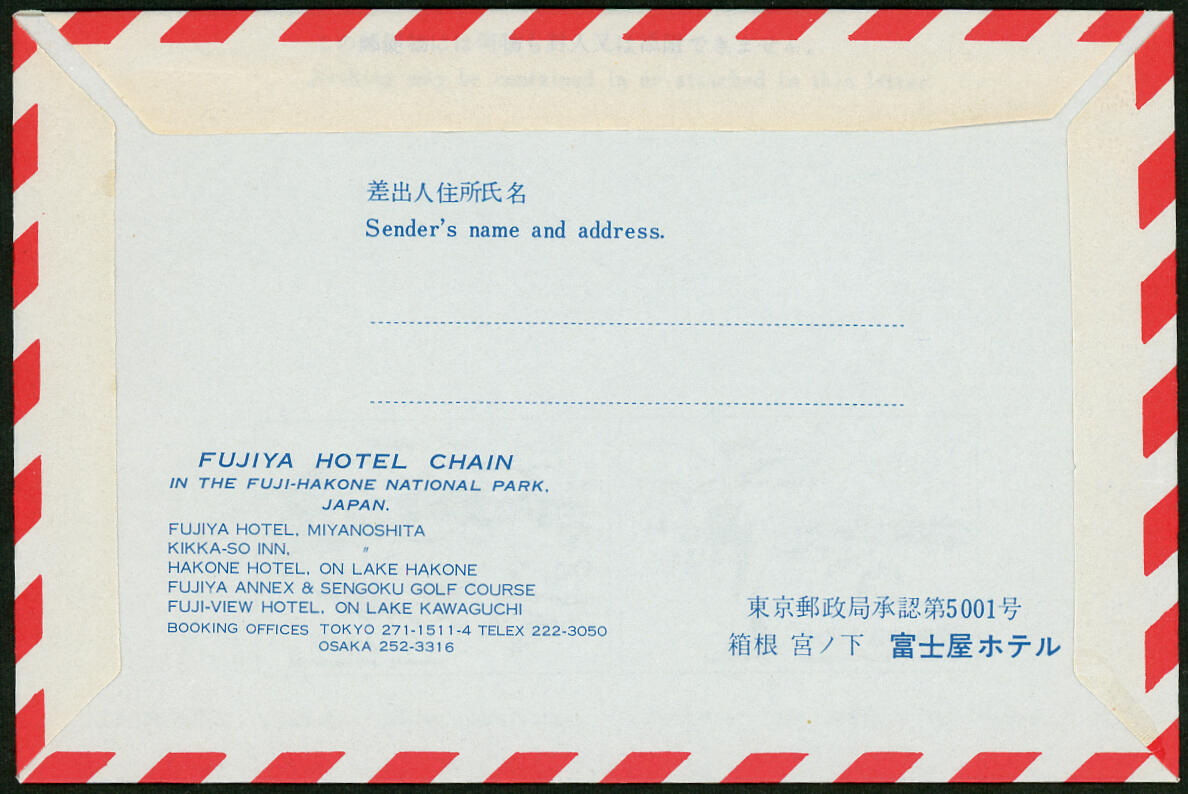

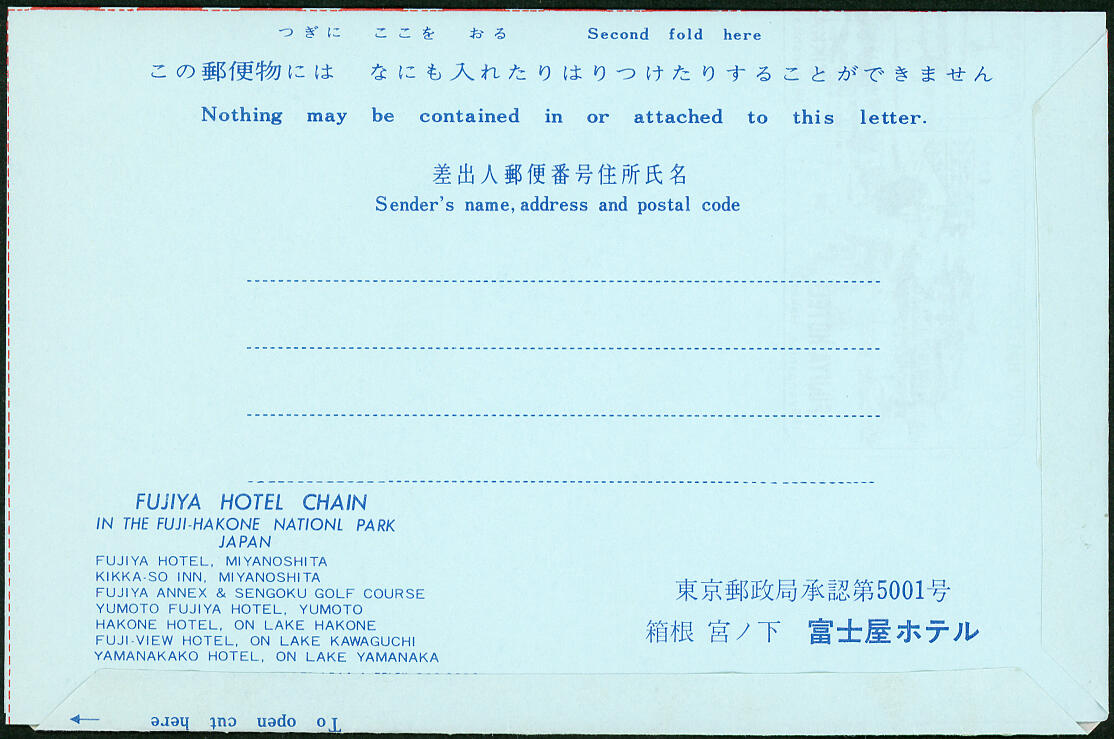

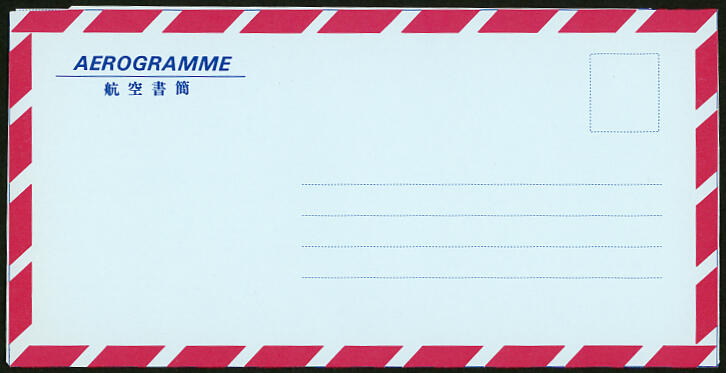

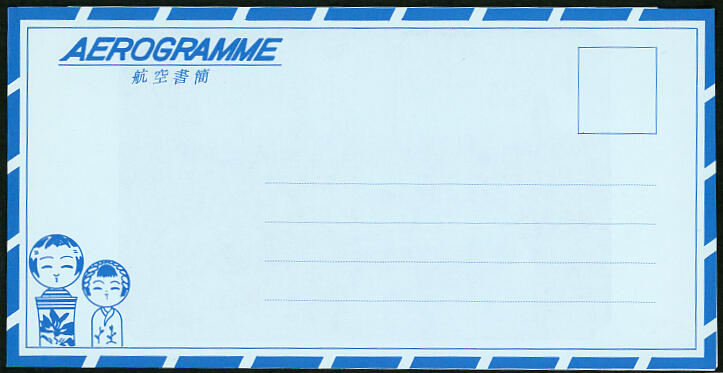

最初期の私製航空書簡は、この規格にそって作られています。下の品では、裏面に「東京郵政局承認第1号/財団法人国際通信文化協会」の文字が印刷されています。おそらく私製航空書簡第1号なのでしょう。

東京1号(国際通信文化協会)

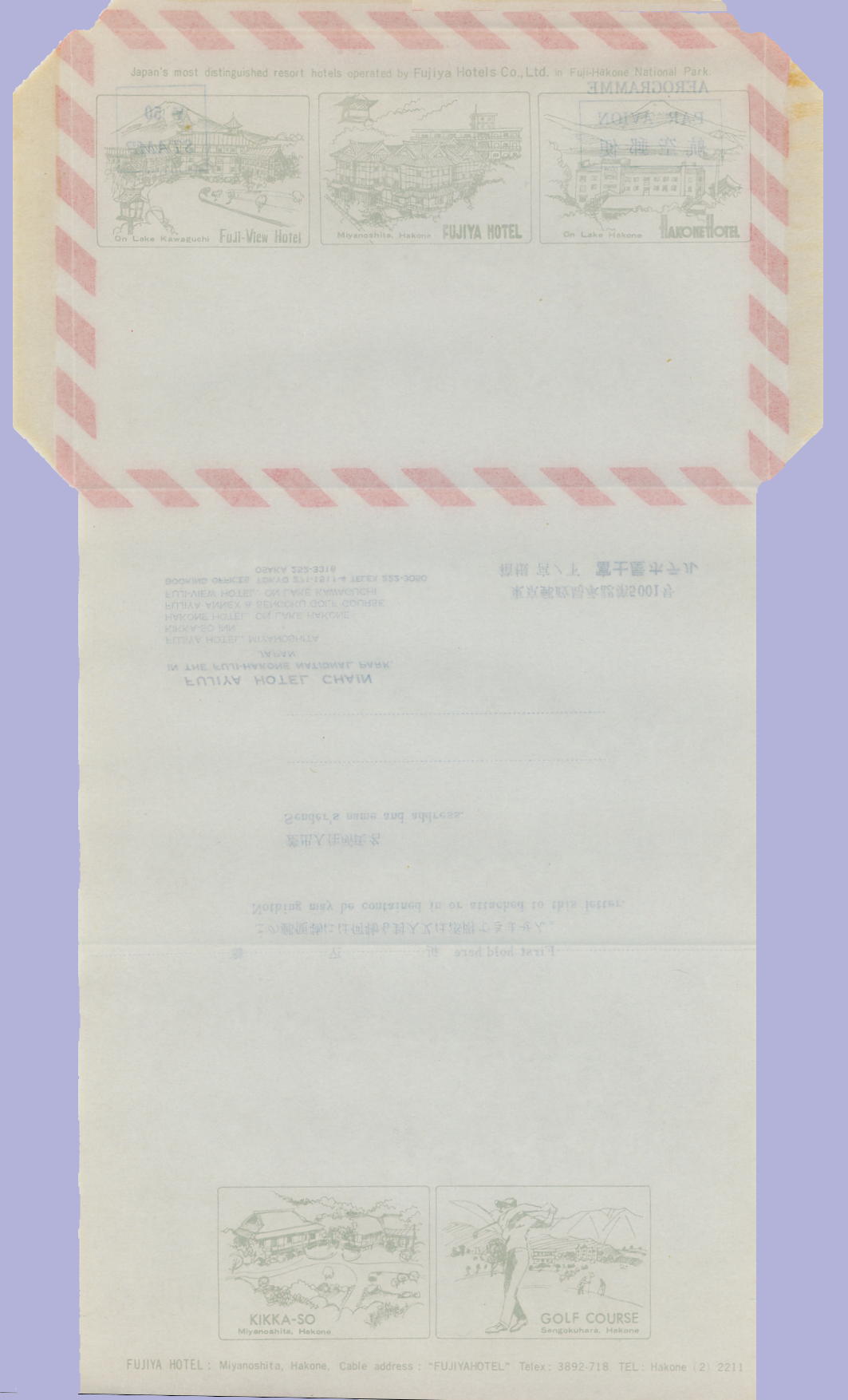

私製航空書簡の中には、制作した会社の宣伝文などが印刷されているものがあります。下の品には、裏面に「富士屋ホテル」の名前とアドレスが印刷され、内側にはいろいろな関連施設のイラストがごく薄い色で印刷されています。まあホテル備え付け封筒・便箋の航空書簡版ということですね。枠の色も上記の「第1号」とは異なります。

東京5001号(富士屋ホテル)

東京5001号 内側

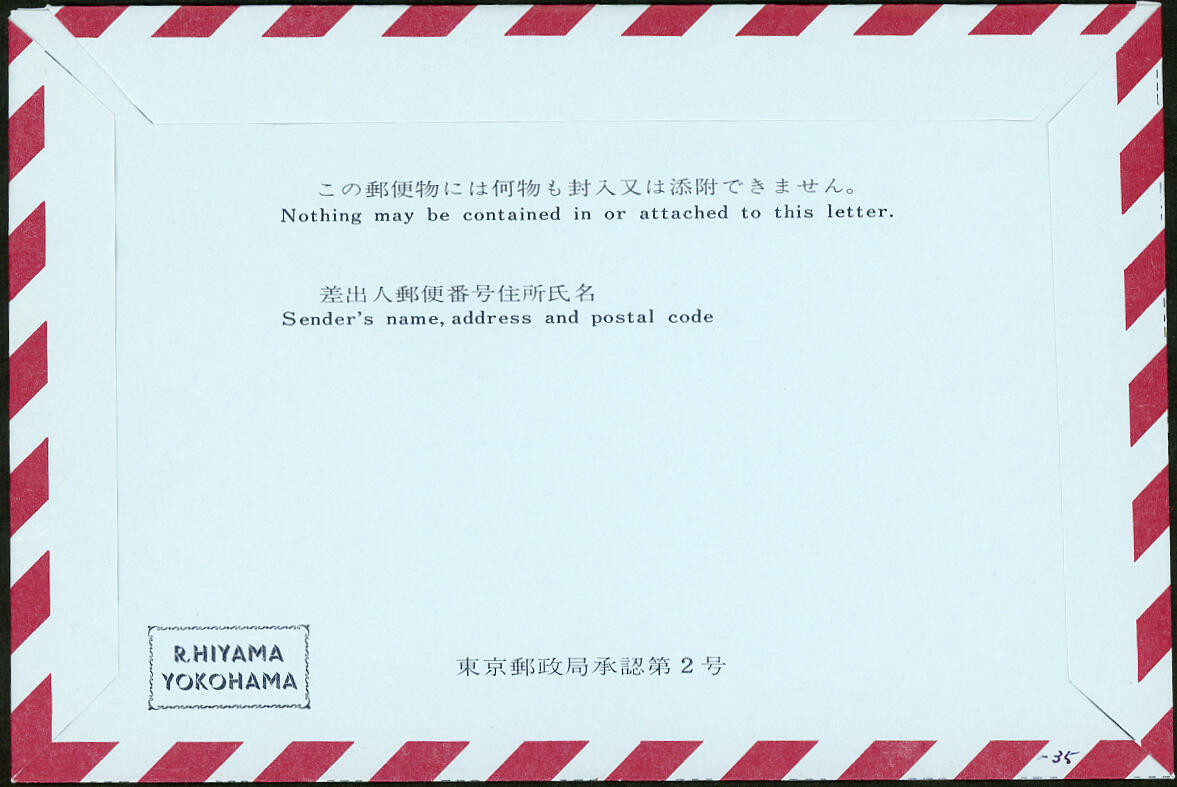

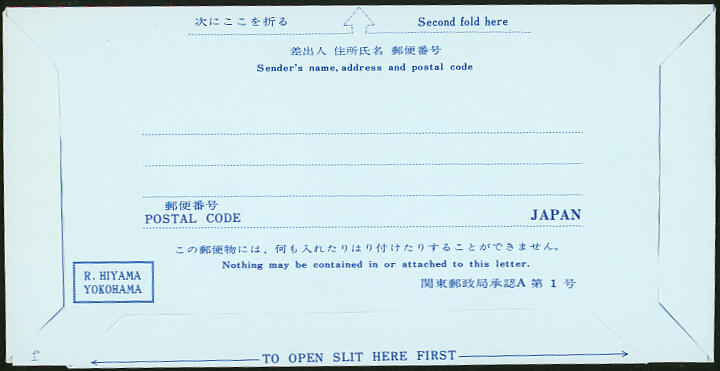

次に紹介するように航空書簡の様式は1965年9月に再び変更され、以降の官製航空書簡は1965年規格で発行されました。1964年規格で発行された官製航空書簡は、1964年9月発行の「東京五輪記念」しかありません。しかし従来様式のものも可とされたので、その後も旧規格で製造された私製航空書簡があります。次に掲げた「R.HIYAMA/YOKOHAMA」は、「差出人郵便番号」の文字が添えられていることからわかるように1968年以降の製造品ですが、サイズや折りたたみ方は1964年規格で製造されています。

東京2号(R.HIYAMA)

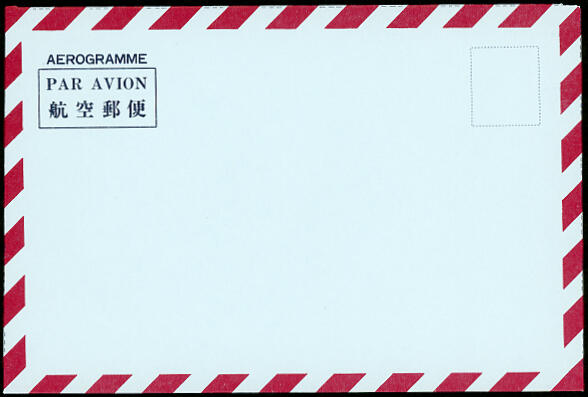

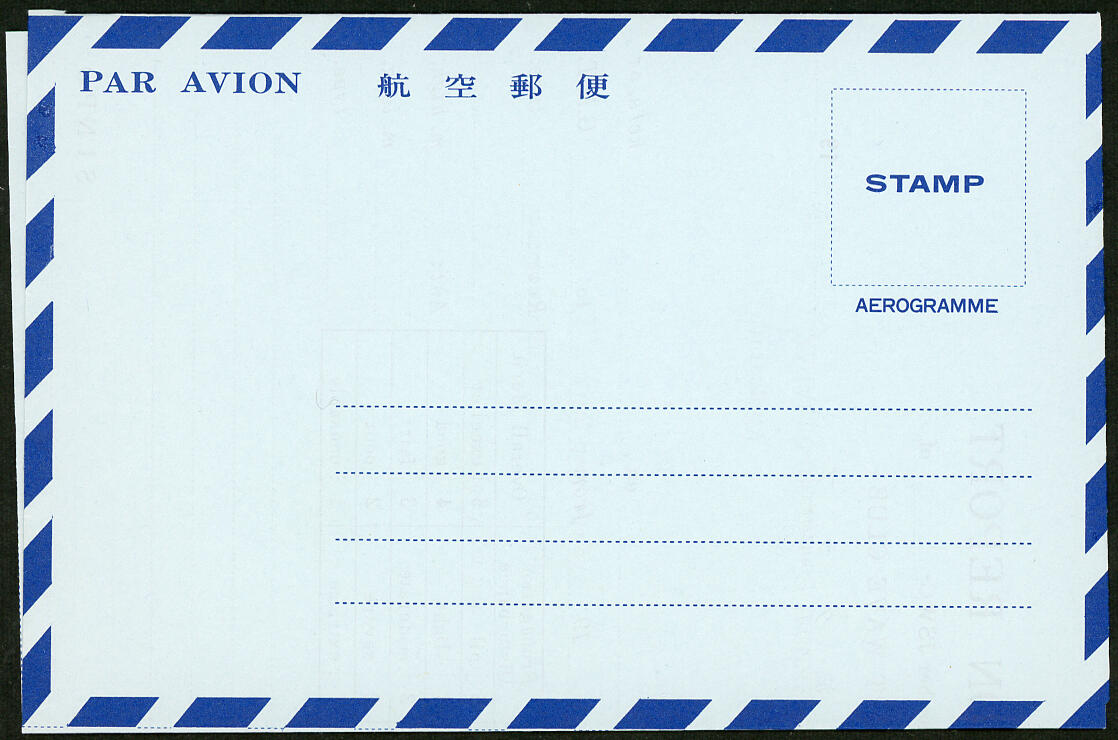

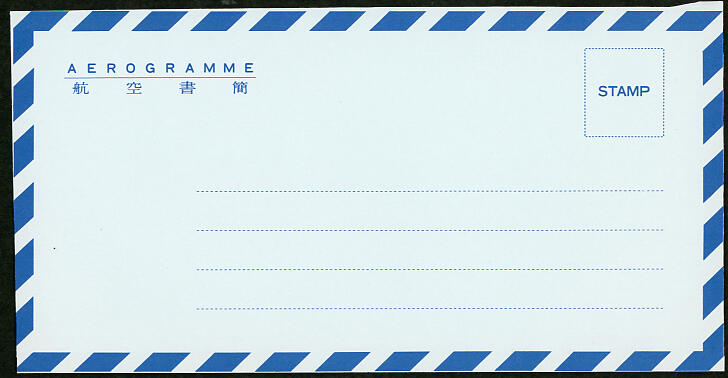

●1965年規格品

航空書簡の様式は1965年9月に再び変更され、1964年以前のサイズ(約140ミリ×90ミリ)に戻るとともに、折りたたみ方が縦横4つ折り2辺糊づけ型式になりました。先に紹介した「富士屋ホテル」の航空書簡は、1965年規格で下のように作りかえられました。表側の文字配置にも多少変更があります。官製航空書簡は新規格で青枠になりましたが、富士屋ホテル品は赤枠のままで新規格に変更されています。認可番号も元のままです。

東京5001号新型(富士屋ホテル)

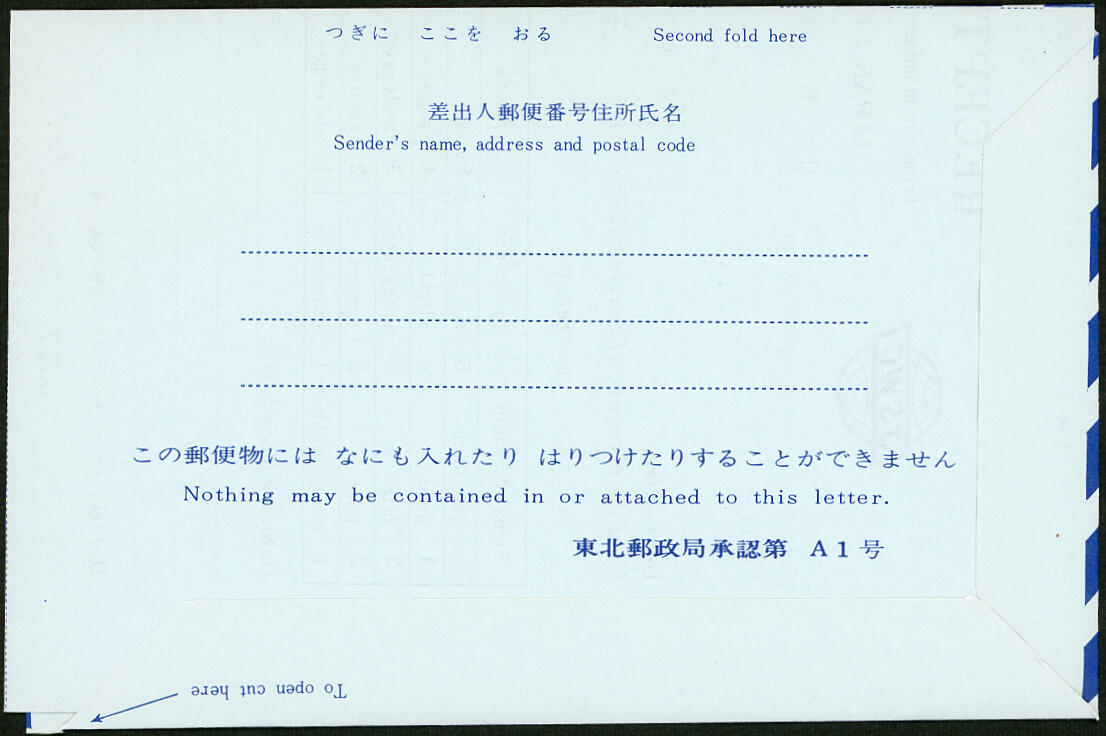

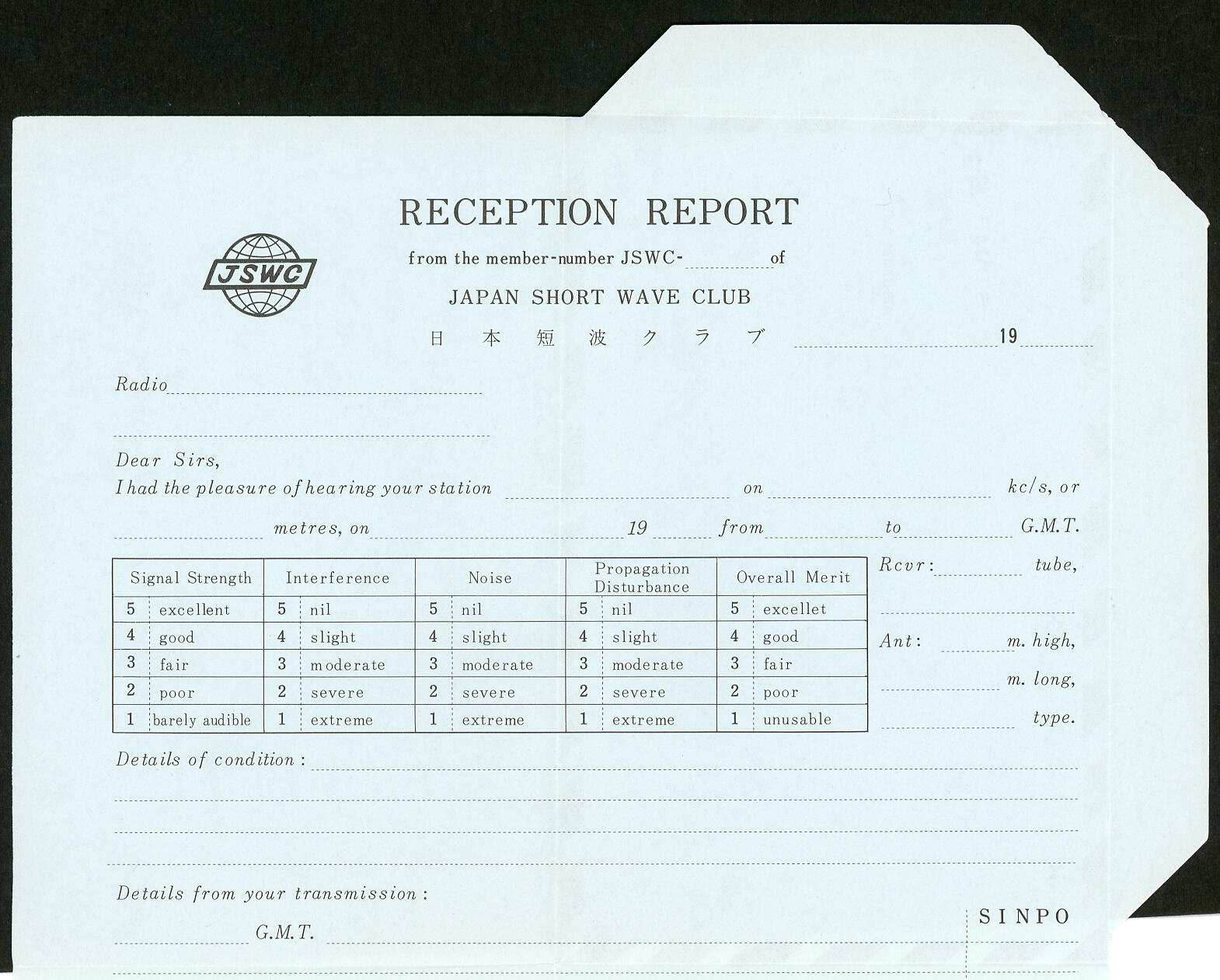

変わったところでは、下の1965年規格品。官製品と同じ青枠で、郵便番号の表示のある1968年以降の製品ですが、裏面の認可番号が「東北郵政局:A1号」のようになっていて、英字Aが付加されています。他でも1965年規格品の多くは、このような番号づけになっています。1965年規格でも上で紹介の「富士屋ホテル」のように、1964年規格で認可されたものをマイナーチェンジしたものは元の番号のままですが、1965年規格で新規承認されたものは英字入り番号なのかもしれません。この航空書簡は裏面に制作者の名称が書かれていませんが、内側には「日本短波クラブの受信報告書」の様式が印刷されています。会員の便宜用に、こういうものを制作・配布していたのですね。

東北1号(日本短波クラブ)

東北1号の内側(部分)

●1975年規格品

航空書官製航空書簡はその後1975年12月に、「3つ折り3辺糊づけ」の新様式に変更されました。サイズがかなり横長になりましたが、折りたたみ方は東京五輪記念と同じです。このときは1ヶ月の猶予期間ののち旧様式の航空書簡が使用禁止になり、私製航空書簡も新規格に変わりました。この1975年規格は、その後現在に至るまで維持されています。サイズや裏面文字に、大きな変化はありません(注)。しかし下でご覧のように、枠線は実にさまざまです(官製品はすべて青)。また一番下の例のように、表側に絵の入ったものもあります。官製品が絵入りになった1987年以降の製品と思われます。

(注) 2010年4月以降、重量25gの範囲で航空書簡に物品を封入できるようになり、裏面の「この郵便物には、何も入れたりはりつけたりすることはできません」の注意文が削除されました。私製航空書簡も(今でも製造されているならば)同様に変更されているはずですが、確認していません。

関東A1号

東京A3号

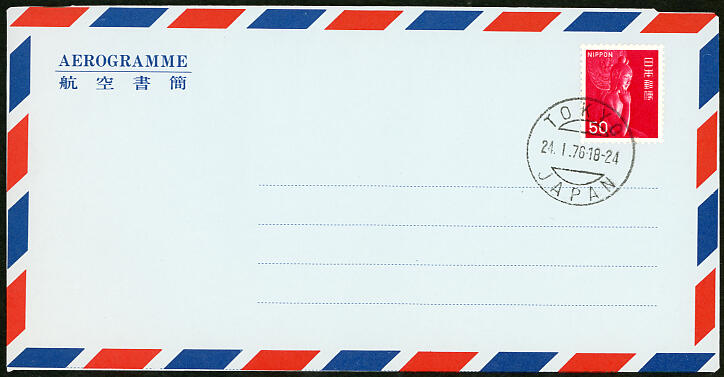

東京A4号 50円料金最終日記念押印つき

東京A8号

東京A17号

●私製航空書簡を使った実逓便

私製品を使った航空書簡の実逓便は、貼られている切手の専門的コレクションの中で、少し変わったマテリアルとして重宝するものです。本サイトでもこれまでいくつか紹介ずみなので、リンクを張っておきます。

名品

1965年規格品 あずき弥勒50円貼り

1965年規格品 札幌五輪記念50円貼り

トピックス

1975年規格品 文通100円貼り

最後に、これまでに紹介してない実逓品を3点ほどご覧に入れて、本記事の締めくくりといたしましょう。詳しい説明は省略させていただきます。1行だけデータをつけておきます。

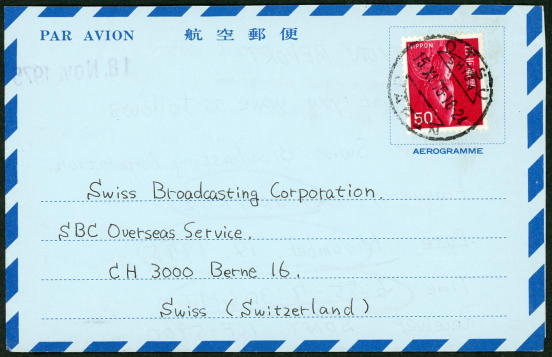

1965年規格品(東京A26号) 赤弥勒50円貼り OTSU 1975.11.15 → スイス

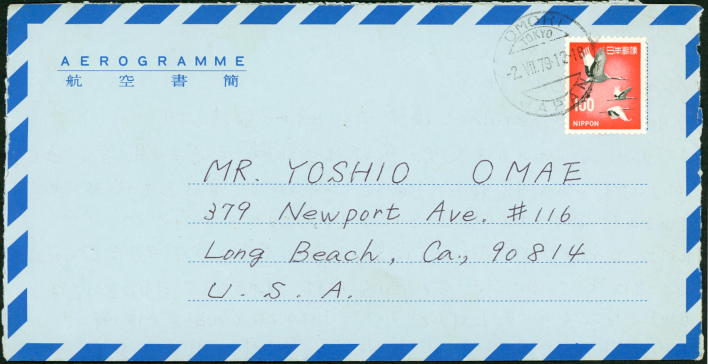

1975年規格品(東京A3号) 赤鶴100円貼り OMORI 1979.7.2 → 米国

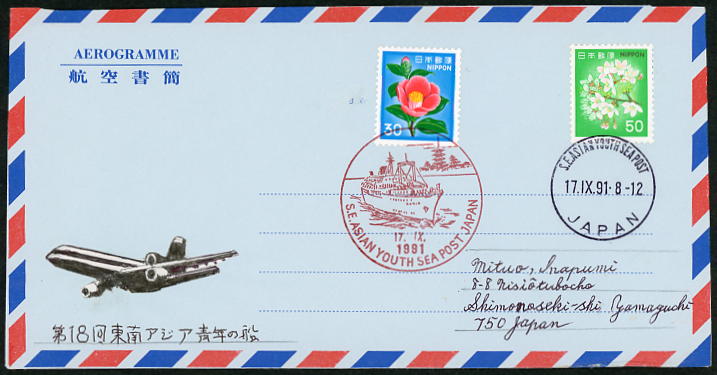

1975年規格品(東京A14号) 普通切手80円分貼り 青年の船記念品 1991.9.17